Am 14. Juli 1812, vor 200 Jahren, verstarb Christian Gottlob Heyne. Er wurde am 25. September 1729, als Sohn eines Leinewebers, in der Vorstadt von Chemnitz geboren (heute etwa Annaberger Straße/Moritzstraße), studierte nach dem Besuch des hiesigen Lyzeums am heutigen Jakobikirchplatz, das er 1748 mit besonderer Auszeichnung abschloss, Jura und Altertumswissenschaften an der Universität Leipzig, wurde dort 1752 promoviert, war seit 1753 Sekretär an der Bibliothek des Grafen Brühl in Dresden, wurde 1763 auf den Lehrstuhl für Poesie und Beredsamkeit der Universität Göttingen berufen, seit 1770 Sekretär der Akademie, Redaktor der »Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen«, Reformator der Göttinger Universitätsbibliothek, galt als einer der bedeutendsten klassischen Philologen seiner Zeit, Vertreter des Neuhumanismus, etablierte mit seinen modernen Archäologie-Vorlesungen seit 1767 erstmals diese Disziplin an einer deutschen Universität.

Abbildung: Porträt Christian Gottlob Heyne in einem Stich von C. T. Riedel (Ausschnitt)

Ein besonderes Kapitel ist die Freundschaft Heynes mit Johann Gottfried Herder. Zahlreiche biographische Belege finden sich dafür in den Herder-Briefen (Johann Gottfried Herder, Briefe, Bd. 11, Hermann Böhlau Nachf., S. 281 ff, Hrsg. Günter Arnold, Weimar 2001). Seit 1772 standen beide Gelehrte in einem Briefwechsel, der in Herder-Briefe Bd. 11–14 ausführlich kommentiert vorliegt. Der Herausgeber Günter Arnold liefert mit seinen Kommentaren den Kontext, ohne den Herders Werke in unserer Zeit nicht verstehbar sind. (Die Bde. 11–14 erschienen 2001–2009). Heyne trat mehrfach für Herders Berufung als Theologieprofessor in Göttingen ein, was sich anfangs wegen des Widerstands der Orthodoxie, später mehr aus subjektiven Erwägungen der Familie Herder zerschlug. Er hätte ihn sehr gern als Kollegen gehabt. Heyne hatte große Verdienste um den Aufbau der Universitätsbibliothek Göttingen, besonders um die Katalogisierung. Als Oberbibliothekar erfüllte er immer gern die Bücherwünsche seines Freundes Herder durch Übersendung der bestellten, in Bückeburg und Weimar nicht vorhandenen Titel. Als Redakteur der »Göttingischen Anzeigen« verfasste er voller Bewunderung zahlreiche Rezensionen der Schriften Herders.

Mit seiner Zeitschrift »Adrastea« versuchte Herder den Rückblick auf das 18. Jahrhundert mit einem Ausblick zu verbinden. Im 9. Stück der Adrastea (Herder, Johann Gottfried: Werke in zehn Bänden. Band 10, Frankfurt/Main 2000. Hrsg. von Günter Arnold, S. 767 ff.) hob Herder 1803 zunächst hervor, dass im Streit um die Wertigkeit der antiken Schriftsteller und der neueren Autoren fast immer »Homer das Stichblatt« war. Dann geht er auf Heynes achtbändige, in Leipzig und London 1802 erschienene, Homer-Ausgabe ein. In Deutschland habe man sich, so Herder, mit der Homer-Ausgabe von Samuel Clarke, welche Ernesti abdrucken ließ, das halbe alte Jahrhundert getragen. »Mit dem Anfange des neuen ist ein Homer erschienen, der selbst die Frucht der Mühe und des kritischen Fleißes eines halben Jahrhunderts ist, seinem Herausgeber ein daurendes Ehrengedenkmal. Vier große Genien des Altertums, Homer und Virgil, Tibull und Pindar danken ihm ihr neueres besseres Gewand, und wie viel andre danken es Ihm durch andre, die Er weckte, die Er belehrte.«

Herder fügt an, dass sich an Homer ein Streit entzündete, der aber für die Literatur keinen Fortschritt brachte, weil man auf ungleichem Boden kämpfte.

Gegen Interpretationen, wie die des Philologen Terrasson (dazu Herder »ein heller mathematischer Kopf und in antiquarischen Kenntnissen, nicht unbewanderte … ob es ihm wohl ganz an poetischem Geist fehlete«) entwickelte Herder in der Folge den Zugang zum Homer-Texte, wie es auch Heyne praktizierte: »Wer nun glauben kann, dass einzelne, zerstreute Gesänge sich Jahrhunderte lang im Munde umherziehender Rhapsoden bis auf Wort und Sylbe unverändert erhalten, dass sie sich also von Ionien aus bis nach Sicilien hin in Alt- und Neu-, Groß- und Kleingriechenland auf allen Griechischen Inseln, im Dialekte jedes Völkchens erhalten konnten, der mag es glauben.« (769)

Herder versuchte ein Verständnis für den Wandel des Textes, für den Wandel des kulturellen Kontextes der Buchstaben des Homer-Textes zu wecken, und ging auf die Ursprünge als Volkssage ein: »Denn die Volkssage, ein Kind der Phantasie und alten Geschichte, ist eine lebendige Fama, sie läuft und wächst und gestaltet sich mit dem Fortgange der Zeiten.« (772)

Über die Entstehung des Epos, den Unterschied zwischen Ilias und Odyssee, den Unterschied zwischen Epischem Gedicht und Geschichte, zwischen Tragödie und Epos, kommt Herder zur Feststellung, dass wir Homer einer Gesangsschule, einer Genealogie älterer Meister verdanken, die jener übertraf, und dass Homers Name auf ewig »Meistersänger« heiße. (788)

In der universalgeschichtlichen Perspektive und in der hermeneutischen Methodologie waren sich Herder und Heyne sehr nahe. Nur deshalb konnte Herder 1803 Heynes Homer-Ausgabe zum Ausgangspunkt eines Ausblickes machen.

Heynes Ausstrahlung

Heynes europäischer Ruhm in seiner Zeit verschaffte der Universität und der Stadt Göttingen bedeutende Erleichterungen und Vergünstigungen, als Hannover 1803 nach Wiederausbruch des Krieges zwischen England und Frankreich von französischen Truppen besetzt wurde. Der Erste Konsul Bonaparte, wie Heyne Mitglied des französischen Nationalinstituts, wies aus Achtung vor den Gelehrten seine Generale an, die Universitätskasse nicht zu beschlagnahmen und auf eine militärische Besetzung Göttingens zu verzichten.

Abbildung: Auszug aus dem Trenckmannschan Stadtplan Chemnitz von 1761. Christian Gottlob Heyne wohnte außerhalb der Stadtmauern, in der Gegend vor dem Chemnitzer Tor, dort, wo heute etwa Annaberger-Straße/Moritzstraße verlaufen.

Heynes Kindheit in Chemnitz

Ulrich Sacher, ein Chemnitzer Heimatfreund, Mitarbeiter am »Tisch der Denkmal- und Heimatpflege«, stieß in der Vorbereitung zur Agricola-Ehrung erstmals auf den Namen Christian Gottlob Heyne. Erste Untersuchungen brachten einen Umfangreichen Artikel des früheren Stadtarchivdirektors Paul Uhle ans Tageslicht, der sich ausführlich mit dem Leben Heynes befasste. Uhle versah lange Passagen aus den Lebenserinnerungen Heynes, die dessen Schwiegersohn Prof. Arnold Hermann Ludwig Heeren 1813 herausgab, mit Ergänzungen und Kommentaren. Diese geben wir in eckiger Klammer wieder.

»Mein guter Vater Georg Heyne [†1754] war aus dem Fürstentum Glogau in Schlesien gebürtig, aus dem kleinen Ort Gravenschütz. Seine Jugend war in die Zeit gefallen, da die Evangelischen den Bedrückungen und Verfolgungen der Römischen Kirche in diesem Lande noch bloß gestellt waren. Auch seine Familie, die das Glück der Zufriedenheit in einem niedrigen aber unabhängigen Leben genoss, sah durch den Bekehrungseifer ihre Ruhe gestört. Einige gingen zur Römischen Kirche über. Mein Vater verließ seinen Aufenthalt und suchte durch seiner Hände Fleiß in Sachsen sich den nötigen Unterhalt zu verschaffen. ‹Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, und litte Verlust an seiner Seele!› war der Gedanke, den die Szenen der Jugend am tiefsten in sein Gemüt eingeprägt hatten. Kein günstiger Zufall beglückte je seine Entwürfe und die Bemühungen, seine Glücksumstände merklich zu verbessern. Eine Reihe von widrigen Vorfällen setzte ihn immer selbst unter die Grenzen eines mäßigen Glücks herab. Sein Alter war daher der Armut, und nun ihrer Gefährtin, der Kleinmütigkeit und Zaghaftigkeit, gänzlich überlassen. Die Fabriken fielen damals zusehends in Sachsen,und das Elend in dem Nahrungsstand ward an den Orten, wo Leinwandmanufakturen waren, ungemein groß. Kaum langte der Erwerb der Hände noch zu, den Arbeiter selbst zu ernähren, noch weniger seine Familie. Der schrecklichste Anblick, den das Verderben der bürgerlichen Gesellschaft darstellen kann, hat mir immer der zu sein geschienen, wenn der ehrliche, ehrliebende, gewissenhafte Fleiß durch angestrengte Arbeit das Notwendige nicht erwerben kann, oder wenn der Arbeitsame nicht einmal Arbeit findet und mit übereinandergeschränkten Armen seine Unbeschäftigkeit, durch die er Hunger leidet und die Seinigen darben sehen soll, beklagen muss. Ich ward in, der größten Dürftigkeit geboren und erzogen. Der frühste Gespiele meiner Kindheit war der Mangel, und die ersten Eindrücke machten die Tränen meiner Mutter, die für ihre Kinder kein Brot wusste, Wie oft sah ich sie sonnabends mit weinenden Augen die Hände ringen, wenn sie mit dem, was der angestrengte Fleiß und selbst durchwachte Nächte des Gatten gefertigt hatten, wieder nach Hause kam, ohne den Käufer gefunden zu haben. Zuweilen ward ein neuer Versuch durch meine Schwester oder durch mich gemacht; ich musste mit eben den Stücken Ware zum Kaufmann gehen, ob wir es nicht los werden könnten. Es gibt in diesen Gegenden sogenannte Kaufleute, die eigentlich nichts anders als Aufkäufer sind, die den Ärmern die verfertigte Leinwand um den geringsten Preis abkaufen und sie um den höchsten auswärts zu verkaufen suchen. Mit allem Stolze eines Satrapen sah ich oft einen und den andern dieser kleinen Tyrannen die ihm angebotene Arbeit zurückgeben oder eine Kleinigkeit vom verlangten Wert und Arbeitslohn abbrechen. Die Not zwang den Armen, ein paar Groschen weniger seinen Schweiß zu verkaufen und die Einbuße durch Darben wieder zu ersetzen. Diese Art von Anblick war dasjenige, was den ersten Funken von Empfindlichkeit in meinem kindischen Herzen rege machte. Statt von dem Schimmer der Wohlhabenheit dieser Reichen, die sich von gedarbten Brosamen so vieler Hunderte nährten, mich zur Furcht oder Scheu blenden zu lassen, war ich mit Grimm gegen sie erfüllt. Das erste Mal, da ich in der Schule von Tyrannenmord hörte, ward die Vorstellung lebhaft in mir, ein Brutus an allen den Unterdrückern der Armen zu werden, die die Meinigen so oft in Mangel hatten schmachten lassen; und das erste Mal fand die Bemerkung statt, die ich oft nachher zu machen Gelegenheit fand: dass der Unglückliche, mit Gefühl und einer gewissen Stärke der Seele bewaffnet, nicht das Äußerste wagt und zum Verbrecher wird, ist bloß eine Wohltat der Umstände, in welche die Vorsehung ihn verstrickt, dadurch seine Wirksamkeit fesselt, ihn vor den verderblichen Ausbrüchen sichert. Dass der unterdrückende Teil des Menschengeschlechts gesichert sei, war im Plan der unerforschlichen Vorsehung im jetzigen System ein sehr wichtiger Gegenstand. Meine guten Eltern taten, was sie konnten, und ließen mich in eine Kinderschule in der Vorstadt gehen. Ich erhielt Lob, dass ich alles geschwind begriffe und viel Lust zum Lernen hätte. Mein Schulmeister hatte zwei Söhne, die von Leipzig wieder zurückgekommen waren, ein Paar verdorbene Menschen, die sich alle Mühe mich zu verführen gaben und mich, da ich mich weigerte, durch Furcht und Schrecken, dann durch Misshandlung aller Art Jahre lang äußerst elend machten. Schon im zehnten Jahre hatte ich, um das Schulgeld aufzutreiben, einem Kinde meines Nachbars, einem Mädchen, Unterricht im Lesen und Schreiben gegeben. Da mich der gemeine Schulunterricht nicht weiter führen konnte, so kam es auf eine Privatstunde an, in welcher ich zum Latein angeführt werden sollte. Aber hierzu ward wöchentlich ein guter Groschen erfordert; den konnten mir meine Eltern nicht geben. Lange trug ich diesen Kummer mit mir herum. Ich hatte einen Paten, der ein wohlhabender Bäcker war, ein Halbbruder meiner Mutter. An einem Sonnabend ward ich zu diesem geschickt, um ein Brot zu holen. Mit nassen Augen trat ich in das Haus und fand meinen Paten von ungefähr da stehen. Befragt, warum ich geweint hätte, wollte ich antworten; ein ganzer Strom Tränen brach los; kaum konnte ich die Ursache meines Schmerzes verständlich machen. Mein großmütiger Pate erbot sich wöchentlich den Groschen zu bezahlen. Zur Bedingung ward mir aufgelegt, ich sollte alle Sonntage kommen und das auswendig gelernte Evangelium hersagen. Dieses hatte die gute Folge für mich, ich übte mein Gedächtnis und lernte etwas mit Dreistigkeit vortragen. Trunken vor Freude lief ich mit meinem Brote davon, schwang es einmal über das andere in die Luft, und barfuß, wie ich war, sprang ich hoch auf. Darüber fiel mir mein Brot in eine Gosse. Dieser Unfall brachte mich ein wenig wieder zur Vernunft. Meine Mutter freute sich der guten Botschaft, die ich ihr brachte; mein Vater war weniger damit zufrieden. So gingen ein paar Jahre hin; mein Schulmeister bestätigte, was ich schon selber lange wusste, ich könnte bei ihm nun weiter nichts mehr lernen. Jetzt war der Zeitpunkt, dass ich die Schule verlassen und zur Lebensart meiner Väter übergehen sollte. Würde nicht der Handwerksmann bei Bedrückungen so vieler Art der Früchte seines sauren Fleißes und so mancher Vorteile, die dem nützlichen Bürger gehören, beraubt, so würde ich jetzt noch sagen: wäre ich im Stande meiner Väter geblieben! Wie viel tausendfaches Ungemach würde mir die Stunde noch fremd sein! Mein Vater musste es wünschen, bald einen erwachsenen Sohn zum Gehülfen seiner mühseligen Arbeit zu erhalten, und sah meine Abneigung mit großem Widerwillen. Ich hingegen wünschte sehnlich die lateinische Stadtschule besuchen zu können. Allein hierzu fehlten durchaus die Mittel. Wo sollte ein Gulden Quartalgeld, die Bücher und ein blauer Mantel herkommen? Wie sehnlich hing oft mein Blick an den Wänden der Schule, wenn ich vorbeiging! Ein geistlicher, Pastor in der Vorstadt [Mag. Sebastian Seidel 1675–1757, 1733–1757 Pastor an der St.-Johanniskirche] war mein zweiter Pate. Mein Schulmeister, der zugleich an seiner Kirche stand, hatte ihm von mir gesagt; ich ward zu ihm beschieden, und nach einem kleinen Examen erhielt ich die Zusicherung, ich sollte in die Stadtschule gehen, er wolle die Kosten tragen. Wer kann mein Glück fassen, wie ich es damals [25.6.1741] empfand! Ich ward zum ersten Lehrer geschickt, examiniert und erhielt mit Beifall einen Platz in der zweiten Klasse. Schwächlich von jeher, von Kummer und Elend gedrückt, ohne frohen Genuss des kindischen Alters und der frühen Jugend, war ich von sehr kleinem Wuchs geblieben. Meine Kommilitonen richteten nach der Aussicht und hatten eine sehr geringe Meinung von mir. Nur durch einige Proben meines Fleißes und durch das Lob, das ich erhielt, gelangte ich dahin, dass sie es ertrugen, mich ihnen an die Seite gesetzt zu sehen. Und gewiss mein Fleiß ward mir nicht wenig erschwert! Von dem, was der Geistliche versprochen hatte, hielt er so viel, dass er das sogenannte Quartalgeld trug, mich mit einem groben Mantel versah und mir einige unbrauchbare Bücher schenkte, die er in seinem Vorrat hatte; aber die Schulbücher für mich anzuschaffen, konnte er sich nicht entschließen. Hier sah ich mich in die Notwendigkeit gesetzt, die Bücher von einem meiner Kommilitonen mir geben zu lassen und sie täglich vor der Lektion abzuschreiben. Dagegen wollte der gute Mann selbst Anteil an meinem Unterricht haben und gab mir von Zeit zu Zeit einige Stunden in der Latinität. Er hatte in seiner Jugend lateinische Verse machen gelernt; kaum war ERASMUS de civilitate morum auf die Seite gebracht, so ward ich zum lateinischen Versmachen angeführt; alles dieses ehe ich noch Schriftsteller gelesen oder nur einigen Wortvorrat mir verschafft hatte. Der Mann war dabei heftig und streng, und in allem abschreckend. Bei einer mäßigen Einnahme beschuldigte man ihn des Geizes; er hatte das Steife und Eigensinnige eines alten Hagestolzes und dabei die Eitelkeit, ein guter Lateiner und, was noch mehr ist, ein lateinischer Versmacher und folglich ein gelehrter Geistlicher sein zu wollen. Diese Eigenschaften trugen alle bei, meiner frühen Jugend allen Genuss ihrer Freuden rein in der Blüte zu ersticken. Er selbst hatte kein Gefühl für irgend eine Freude, als die ihm seine Einnahmen oder seine Eitelkeit gewährte: auf Nachsicht, auf freundliche, liebreiche Begegnung, auf Liebe, Lob und Beifall konnte ich also nie rechnen, selbst wenn ich einen Vers richtig skandiert hatte. Hätte er nur noch einen Klassiker in die Hände genommen! Aber den hatte er nicht, sondern bloß einen OWEN [engl. Epigrammatist, †1622], FABRICIUS [Georg Fabricius, aus Chemnitz, 1516–1571], ein paar Collectiones Epigrammatum und einige geistliche Dichter, aus denen er mir Verse diktierte, die ich verändern, paraphrasieren, in ein anderes Metrum übertragen musste. Für den Geschmack und den Verstand war durch das Alles wenig gesorgt. Noch schlimmer ging’s, als er weiterhin sich selbst von Apoll begeistert glaubte und selbst Verse machte, an denen ich die Prosodie, denn das war gleichgeltend bei ihm mit Poesie, lernen sollte. Diese Versuchungen des Dämons der Versifikation nahmen ihren Anfang bei der Geburtstagsfeier des ersten Lehrers der lateinischen Stadtschule. Es war üblich, dass dabei die Fähigsten in deutschen oder Iateinischen Versen Glück wünschten, welche in ein schön geschriebenes Buch zusammengeschrieben wurden. Hier gedachte mein Pate zu glänzen; es wurden auf meine Kosten lateinische Verse gemacht, die für die meinigen gelten mussten. Mein Kummer verdoppelte sich dabei dadurch, dass jeder wusste, die Verse hatte ich nicht gemacht. Diese Kränkungen spornten mich gleichwohl an, dass ich mir alle Mühe gab, meinen Paten bald möglichst zu überzeugen, dass ich eigne Verse machen könnte. Dieses bewies ich ihm an seinem Geburtstag; das erste Mal dass seine stolz finstre Miene sich zu einem Lächeln verzog. Allein ich hatte hierdurch den Grund zu den lästigsten Anforderungen gelegt, selbst bei dem Namenstag Sebastian, der ihm der feierlichste war, Glückwünschungscarmens, nicht bloß von zehn bis zwanzig Versen; nein! das Geringste war einige Hundert, und zwar in allerhand Metren. Ganze Ausarbeitungen von allerlei Inhalt, dergleichen noch kein Mensch je in Verse zu bringen gesucht hatte, wurden nun vorgelegt; und so brachte ich es dahin, dass mir die Glückwünsche für die Schullehrer selbst zu verfertigen überlassen ward; nur einer strengen Durchsicht und Umschmelzung musste ich sie überlassen, bei welcher sie zuweilen ein wenig höckericht wurden und auch wohl am Sinn etwas litten; welches doch kein großes Übel sein konnte; denn des Sinnes mochte auch wohl vorher nicht zu viel in den Versen sein. Der Unterricht in der Schule war indes nicht viel besser; es war ganz der ehemalige Schlendrian, lateinische Vokabeln, Exponieren, Exercitien; Alles ohne Geist und ohne Sinn. Da ich Fähigkeit etwas zu fassen hatte, so erhielt ich leicht das Lob, dass ich gut lernte; und mein Konrektor M. Beil hatte gute Meinung von mir. Ich wäre indessen auf diesem Wege endlich zur völligen Stupidität. fortgegangen, wenn nicht durch einen besonderen Zufall ein Anagramm mich aus der Lethargie gezogen hätte. Es ward ein sogenanntes Schulexamen gehalten, bei welchem der Superintendent als erster Scholarch zugegen war. Dieser Mann, D. Theodor Krüger, [seit 1735 an der St.-Jakobi-Kirche Superintendent, 1694–1751] für seine Zeiten ein gelehrter Theolog, unterbrach auf einmal den Rektor, der vom Katheder lehrte, und tat die Frage: wer wohl unter den Scholaren sagen könnte, was per anagramma aus Austria herauskäme? Der Einfall war veranlasst, weil eben damals der Erste Schlesische Krieg ausgebrochen, und in irgend einer Zeitung ein schönes Anagramm erschienen war. Keiner von allen wusste, was ein Anagramm sei; selbst der Rektor sah ganz verstört aus. Da niemand antwortete, fing der Rektor an, eine Beschreibung von Anagramm zu machen. Nun setzte ich mich hin und sprang mit dem Gefundenen »Vastari« auf. Dieses war etwas anderes als was in den Zeitungen gestanden hatte; desto größer war die Verwunderung des Superintendenten, noch mehr, als er einen kleinen Knaben auf der untersten Schulbank in Secunda vor sich sah. Er nuschelte mir nun seinen Beifall laut zu, aber zugleich hetzte er mir alle meine Mitschüler auf den Hals, da er sie weidlich ausschimpfte, dass sie Sich von einem Infimus hätten übertreffen lassen. Genug! dieses pedantische Abenteuer gab den ersten Stoff zu der Entwicklung meiner Kräfte. Ich fing an mir etwas zuzutrauen und durch alle die Verachtung und Bedrückung, unter der ich schmachtete, mich nicht in den Staub strecken zu lassen. Dieses Emporstreben war zwar noch äußerst kraftlos, ward mir gar bald zu Stolz und Hochmut gedeutet, zog mir tausend Erniedrigungen und Unannehmlichkeiten zu; es mochte auch zuweilen in Trotz ausarten. Indessen erhielt es mich in Spannung meines Fleißes, so übel geleitet als er war, und entfernte mich von dem Umgang mit meinen Kommilitonen, unter denen, wie es bei einer Jugend von niedriger Herkunft und schlechter Erziehung nicht anders sein kann, die äußerste Ungezogenheit und Sittenlosigkeit jeder Art herrschte. Jene Schulen sind mit keiner Aufsicht verbunden und schränken sich bloß auf den Unterricht ein.Was mir der Schulunterricht verschaffte, beschränkte sich fast bloß auf Vokabeln und Phrasen. Mit dem Griechischen ging es nicht besser. Das Neue Testament und Plutarch von der Erziehung war alles, was wir von griechischen Büchern kannten. Ich musste mein Pensum abschreiben, eine Wellerische griechische Grammatik entlehnen. Dabei hatte ich von meinem Paten den PASOR, der sich in seinem Büchervorrate fand. Gleichwohl arbeitete ich mich in das Griechische so wacker hinein, dass ich griechische Elaborationen verfertigte, weiterhin griechische Verse, nachher selbst in griechischer Prosa, endlich in griechischen sowohl als lateinischen Versen das Extemporaneum und sogar die Predigten nachschrieb. Als ich in Prima versetzt war, gelangte ich zur Notiz von einigen Klassikern. Unser Rektor, der gute Hager, der selbst den Homer hatte abdrucken lassen, gab noch Privatstunden über die eine und andere Rhapsodie. Aber dem guten Mann wollte es mit seinem Unterrichte nicht glücken; es fehlte ihm überall an den Elementen selbst. Dieses hatte sehr nachteilige Folgen für mich. Ich bildete mir ein ihn zu übersehen, hatte keine Aufmerksamkeit, gewann keinen Geschmack, nicht einmal am Homer, las keinen einzigen Schriftsteller ganz aus, war also beim Abgehen von der Schule in allem ganz fremd, was auf klassische Gelehrsamkeit Beziehung hatte. Vom Livius hatte ich kaum einige Kapitel gelesen, von keinem Autor besaß ich eine vollständige Kenntnis, noch weniger von dem Umfang der ganzen Literatur; nichts von den Hilfskenntnissen, Erdkunde, Geschichte u.s.w. Nur etwa im letzten Jahre, ehe ich die Schule verließ, erhielt ich noch einigen Vorgeschmack von etwas Besserm. Der nachherige Rektor in der Fürstenschule zu Grimma, [Johann Tobias] Krebs, der bisher als Magister und Privatdozent in Leipzig gelebt hatte, kam nach Chemnitz als Konrektor. Da er aus Ernestis Schule [Johann August Ernesti, 1707–1781] war, so brachte er freilich Kenntnisse mit, von denen wir bisher nichts Ähnliches gehört hatten. Der Mann fand mich seiner Aufmerksamkeit würdig; es gelang mir bei ihm eine Privatstunde im Griechischen zu erhalten, worin der Ajax von Sophokles erklärt ward. Wenigstens bekam ich nun eine bessere Richtung für Wortverstand und für die eigentliche Philologie. Wäre ich in bessern Glücksumständen gewesen und hätte ich mir seinen Privatunterricht noch mehr zu nutze machen können, so wäre ich besser in das Lesen der Klassiker eingeleitet worden. Aber überall sah ich mich zu sehr gehemmt. Die verkehrte Art, wie mich der alte Geistliche behandelte, zu Hause der Verdruss und das Missvergnügen meiner Ältern, besonders des Vaters, der in seiner Arbeit nicht vorwärts kommen konnte und immer den Gedanken nährte, wäre ich bei seiner Lebensart geblieben, so könnte er sich nun in seinem Verdienst unterstützt sehen; der drückende Mangel, das Gefühl, jedem andern nachzustehen, ließ in mir keinen frohen Gedanken, kein Gefühl von Wert aufkeimen. Ein schüchternes, leutescheues, linkes Betragen musste mich noch mehr von allem Empfehlenden im Äußerlichen entfernen. Wo konnte ich Sitten, Anstand, wo gute Denkungsart, wo einige Bildung des Geistes und des Herzens erhalten? Empor strebte ich gleichwohl. Ein Gefühl von Ehre, ein Wunsch von etwas Besserm, ein Streben, aus der Niedrigkeit mich heraufzuarbeiten, begleitete mich unablässig; aber ohne Richtung, so wie es war, führte es mich mehr zum Trotz, zum Menschenhass und zur Rusticität. Endlich ereignete sich eine Lage für mich, in der ich einige Bildung erhalten konnte. Einer der Senatoren [Johann Christian Lange †1751, Ratsherr, Stadtrichter, Bürgermeister] nahm seine Schwiegermutter zu sich, welche noch zwei Kinder bei sich hatte, einen Sohn und eine Tochter, beide in meinen Jahren. Für den Sohn ward jemand gesucht, der ihm Unterricht stundenweise geben sollte; glücklicherweise ward ich dazu vorgeschlagen. Da mir diese stunden monatlich einen Gulden brachten, so fing ich nun an mich gegen den Unwillen der Meinigen mehr zu sichern. Bisher hatte ich oft noch Handarbeit geleistet, um nicht hören zu müssen, dass ich umsonst ihr Brot essen wolle; Öl zur Lampe und Kleidung erwarb ich mir durch einige Hausinformationen; jetzt konnte ich noch an sie abgeben, und so ward mein Zustand um etwas erleichtert. Auf der andern Seite sah ich nun öfter Menschen von einer bessern Erziehung. Ich erwarb mir die Zuneigung der Familie, so dass ich auch außer den Lektionen in ihr lebte. Dieser Umgang verschaffte mir einige Bildung, erweiterte meine Vorstellungen und Begriffe und schliff das Rohe auch im Äußerlichen ein wenig ab. In kurzem kam eine leidenschaftliche Liebe gegen die Schwester meines Eleven hinzu. Jetzt fühlte ich den Druck des Schicksals, das mich in der Niedrigkeit und Dürftigkeit in die Welt eingeführt hatte, auf das lebhafteste. Aber ich versank nicht in Kleinmut. Süße Träume von Möglichkeit, einst noch den geliebten Gegenstand zu besitzen, täuschten mich über die gegenwärtige Unmöglichkeit, auf das Herz des lieben Mädchens Eindruck zu machen; und doch erwarb ich mir ihre und der Mutter Freundschaft. Torheiten eines Verliebten beging ich genug; dahin gehörte auch dass ich zum Dichter ward. Da ich aber keine Leitung und Beurteilung hatte und nichts als schlechte Dichter in die Hände bekam, so konnte ich selbst nicht anders als ein schlechter Dichter werden. Wie weit wir damals von aller Kenntnis der Ästhetik noch entfernt waren, will ich einige Beispiele anführen. Es wurden jährlich Schulkomödien aufgeführt; das waren Stücke von Christian Weiße. Endlich ward auch ein lateinisches Stück gegeben: »Kunz von Kauffungen oder der Sächsische Prinzenraub«, ich weiß nicht von welchem alten Verfasser [Rektor Hager]. Der handelnden Personen waren sehr wenige; um mehreren meiner Mitschüler Rollen zu verschaffen, verfertigte ich mit meines Rektors Erlaubnis noch einen sechsten Akt, in welchem noch einmal so viel Personen (eine Menge Räuber, die sämtlich gehangen wurden) auftraten, als vorher in dem ganzen Stück. Dieses war in Jamben abgefasst, der Zusatz in Prosa. Ein andermal stellte ich die Fama vor, mit einer Trompete in der Band, während der Trompeter zwischen den Kulissen wirklich blasen sollte. Als dieser einmal absetzte, hielt ich auch meine Trompete weg, und behielt sie ruhig in der Hand, als er wieder anfing zu blasen. Nichts von allem gab Anstoss. Ein Gewitter hatte den Stadtturm in Brand gesetzt; wie bei Erbauung eines neuen der Knopf aufgesetzt ward, erhielt ich die Ehre vom Magistrat, auf Vorschlag des Lehrers, eine Iateinische Inschrift zu verfertigen, die in den Knopf gelegt ward; sie fing sich an: ‹Sta viator!› Unbemerkt von allen ist die Inschrift mit dieser Formel der Nachwelt im Knopf aufbewahrt. [Beendigung Lyzeum am 15.5.1748]. Die Zeit näherte sich, ich sollte auf die Universität nach Leipzig gehen. Aber woher die Mittel dazu nehmen? Alle Hoffnung beruhte auf dem alten Geistlichen. Versprechungen erhielt ich auch; aber es verging ein Tag nach dem andern, die Stunde des Abschiedes rückte selbst heran, ich erhielt nichts von ihm. Er gab mich seinem Substituten, der eben nach Leipzig reiste, mich mit sich zu nehmen; das war alles. — Mit was für einem bangen Herzen verließ ich meine Vaterstadt und das Haus, worin ich größere Wohltat als bloß das traurige Dasein erhalten hatte!

Heyne in Leipzig

ln Leipzig hoffte ich immer noch auf nähern Aufschluss. Allein wie trostlos war ich, als der Führer mich verließ und mir sagte, er habe von dem alten Geistlichen nichts für mich erhalten! Meine ganze Barschaft. waren zwei Gulden. Schlecht equipiert war ich außerdem, an Büchern fehlte es mir ganz. Geschwächt schon vorher von nagendem Kummer, fiel ich in eine Krankheit; die Natur siegte, aber tiefe Melancholie verließ mich nicht. Ich ward der Stubenbursche von dem Bruder meines ehemaligen Lehrers, des Konrektors Krebs. Auch der war ein Schüler von Ernesti; durch ihn ward ich in dessen Collegia gezogen, durch ihn erhielt ich ein und anderes Buch. An Plan im Studieren war nicht zu gedenken. Collegia, die ich besuchen konnte, blieben mir wenige. Denn nicht einmal bestimmt war es, was ich studieren wollte. Der alte Geistliche bestimmte mich der Theologie. Da ich immer noch auf Unterstützung von ihm hoffte, so unterhielt ich diese Erwartung von mir. Endlich schickte er mir einige Taler, und so von Zeit zu wieder. Aber immer langte das Geschickte, da es immer erst nach vielem Sollicitieren ankam, bei weitem nicht zu, das, was ich schuldig war, zu bezahlen. Bat ich nun aufs neue um Unterstützung, so erhielt ich Briefe voll bitterer Vorwürfe, und der fühllose Mann ging soweit, dass er außen auf die Adresse des Briefes ein Beiwort setzte, das mich demütigte. [á Msr. Heyne Etudiant négligeant á L.] Auf diese Weise kam ich in Lagen des Lebens, wo ich ein Raub der Verzweiflung war. Erzogen, ohne auf Grundsätze gewiesen zu sein, mit einem ganz ungebildeten Charakter, ohne Freunde, Führer, Ratgeber, verstehe ich die Stunde noch nicht, wie ich in diesem hilflosen Zustande ausgedauert habe. Was mich forttrieb in der Welt, war nicht Ehrgeiz, jugendliche Vorstellung, unter den Gelehrten einst eine Stelle behaupten zu können oder zu wollen. Mich begleitete zwar unablässig das bittere Gefühl der Niedrigkeit, des Mangels einer guten Erziehung und Bildung im Äußern und das Bewusstsein des Linkischen im gesellschaftlichen Leben. Das Meiste wirkte auf mich der Trotz gegen das Schicksal. Dieser gab mir Mut, nicht zu unterliegen, überall es darauf ankommen zu lassen, ob ich ganz in Staub solle und müsse liegen bleiben. Ein einziges gutes Herz fand ich an dem Mädchen, das die Aufwartung im Hause besorgte. Sie legte für meine nötigsten Bedürfnisse, für mein Brot täglich aus und setzte fast ihre ganze Habe aufs Spiel, da sie mich so sehr darben sah. Könnte ich Dich, fromme gute Seele, noch jetzt in der Welt ausfindig machen, um Dir zu vergelten, was Du an mir getan hast!

Indessen stieg meine Dürftigkeit auf das Höchste. Nirgends her glückte es mir, eine von den gewöhnlichen Unterstützungen zu erhalten; nie erhielt ich einen Freitisch oder ein Stipendium. [Paul Uhle führte hier zwei abgewiesene Stipendienanträge an den Rat der Stadt Chemnitz an.] Der alte Geistliche ließ mich über ein halbes Jahr ohne Hilfe, versprach endlich selbst zu kommen, kam und reiste zurück, ohne mir die geringste Barschaft zu hinterlassen. Diese so lang gespannte und endlich doch getäuschte Erwartung brachte mich aus aller Fassung. Verzweiflungsvoll suchte ich den Tod auf allen Wegen. Keinen Tisch hatte ich, oft nicht drei Pfennige zu einem Brot für den Mittag. Unter diesen Geist und Mut tötenden Umständen ward ich eines Sonntags zum Professor Christ berufen [Johann Friedrich Christ, 1701–1756, Professor der Poesie]. Er trug mir eine Hofmeisterstelle bei einem Herrn Häseler im Magdeburgischen an. Diese Aussicht, so willkommen sie von der einen Seite schien, schlug mich von einer andern ganz nieder. Ich. war noch nicht zwei Jahre in Leipzig, hatte meine Studien noch so gut als nicht angefangen, geschweige geendigt! Ich sah, dass ich auf Zeitlebens bei unvollendeten Studien verdorben war. Es entstand ein gewaltiger Kampf in mir, der mich mehrere Tage herumtrieb. Noch jetzt ist es mir unbegreiflich, woher ich den Mut zur Entschließung nahm, der Kondition zu entsagen und meinen Zweck in Leipzig zu verfolgen.«

Heyne in Dresden

1752 wurde Heyne an der Universität Leipzig promoviert, 1753 verließ er die Universität und erhielt die erste Anstellung als Kopist in der Bibliothek des Grafen Brühl in Dresden. Hier nutzte er die Möglichkeit zum Erwerb hervorragender Literaturkenntnisse. In Dresden machte er auch Bekanntschaft mit Johann Joachim Winckelmann. In Dresden gab Heyne auch Arbeiten von Tibull und Epiktet heraus, mit denen er erste Anerkennung als klassischer Philologe erwarb.

Mit dem Angriff der Armee Friedrichs II. auf Dresden verlor Heyne seine Stelle. Graf Brühl flüchtete mit seinem König nach Polen. Unter persönlicher Aufsicht des Preußenkönigs Friedrich II. wurde das Palais Brühl zerstört, die wertvolle Bibliothek wurde in alle Winde zerstreut. Heyne verließ darauf Dresden und schlug sich mit Gelegenheitsarbeiten durch. 1760 kehrte er nach Dresden zurück und geriet in die preußische Zerstörung der Stadt. In seinen Lebenserinnerungen berichtete Heyne:

»Nach Beginn des Bombardements brachte ich mehrere Nächte mit andern im Keller und die Tage auf meinem Zimmer zu, so dass ich die Kugeln von der Batterie, die oben durch die Straße strichen, vor den Fenstern vorbei sausen hörte. Eine Gleichgültigkeit gegen Gefahr und Leben bemächtigte sich meiner so sehr, dass ich eben am letzten Tage früh mich zu Bette und mitten unter dem fürchterlichen Geprassel von Haubitzgranaten und Bomben vor Ermüdung auch bis gegen Mittag ruhig schlief. Als ich aufwachte, warf ich mich geschwind in Kleidung, lief die Treppe hinunter; fand dass ganze Haus öde. Ich war in mein Zimmer zurückgegangen, beratschlagte, was ich: anfinge, wohin ich wenigstens meinen Koffer bringen wollte, als mit dem fürchterlichsten Geprassel eine Bombe in den Hof des Hauses fiel, zwar nicht zündete, aber alles um sich her zerschmetterte, Der Gedanke, dass, wo eine Bombe hinfiel, bald mehrere folgten, machte mir Flügel; ich sprang die Treppe hinunter, fand die Haustüre verschlossen, lief hin und her, fand endlich den Ausgang in eins der untern Zimmer offen und sprang durch das Fenster auf die Straße. So öde die Gasse. wo ich wohnte, gewesen war, so angefüllt mit Flüchtenden waren die großen Straßen. Mitten durch vorbei streichende Kugeln lief ich die Schlossgasse hinunter, nach der Elbbrücke und so weiter nach der Neustadt, von welcher schon damals die Preußen zu weichen gezwungen waren. Froh, in einem Hause auf den Steinen ruhen zu können, brachte ich den einen Teil der Nacht zu; den andern sah ich das fürchterliche Schauspiel der geworfenen Bomben und der brennenden Stadt!

Mit Anbruch des Tages ward von der Oestreichischen Torwache ein Pförtchen geöffnet, dass die Flüchtigen sich aus der Stadt retten konnten. Der übermütige Offizier der Wache schalt uns lutherische Hunde und gab unter diesem Zuruf jedem, der durch die Pforte ging, einen Schlag.

Nun war ich im Freien, und der Gedanke: wohin? fing jetzt erst an, mich zu beschäftigen. Da ich in vollem Schrecken aus meinem Hause mehr entsprungen als gegangen war, hatte ich von allen meinen Habseligkeiten Nichts – auch keinen Groschen Geld mit mir genommen. Bloß unterwegs an der Straße sah ich dem Keller (es war der Keller eines Italieners) offen stehen, worin ich die Nächte zuzubringen pflegte. Hier sah ich einen Pelzrock, den ich ergriff und um mich warf. Mit diesem ging ich an einem der schwülsten Tage, von Neustadt aus über den Sand und die Heide und nahm den Weg nach Arnsdorf zu Bekannten. In der größten Sonnenhitze, durch Gegenden, welche öde und verlassen waren, ging ich vier Meilen bis Bischofswerda, wo ich in einem Wirtshause unter Fuhrleuten schlafen musste. Um Mitternacht kam ein Postillion mit Pferden zurück; ich bat ihn, mich aufsitzen zu lassen. So ritt ich so weit , bis der Weg von der Straße abging. Den ganzen Tag hörte ich die Schüsse auf das arme Dresden in den Gebirgen widerhallen!

Neugier machte in Arnsdorf erst meine Aufnahme sehr teilnehmend. Wie ich aber als ein völlig Hilfsbedürftiger erschien, sah man nur eine Last für die Familie vor sich; keine Einladung zum Bleiben erfolgte. Nach einigen Tagen fand ich Gelegenheit, mit einem Leiterwagen nach Neustadt, einige Meilen von da, zu einer Frau von Fletscher transportiert zu werden. Ich erhielt einige alte Wäsche auf den Weg.

Nun fühlte ich erst ganz, wie unglücklich ich war! Gegen mein Schicksal trotzend und mich erhärtend, trat ich meine Reise an. Auch bei der Frau von Fletscher war mein Aufenthalt kurz, und mit der ersten Gelegenheit ging ich nach Dresden zurück. Jetzt war noch eine Möglichkeit, dass meine Wohnung gerettet sein konnte. Mit schwerem Herzen erblickte ich Dresden, eilte hin, wo meine Wohnung gestanden hatte, und fand – eine Brandstätte!«

Heyne in Göttingen

Heyne musste sich in den folgenden Jahren bei spärlichen Einkommen von Gelegenheitsarbeiten ernähren. Doch im Jahre 1763 wurde Heyne auf den Lehrstuhl des verstorbenen Philologie-Professors Matthias Gessner (1691–1761) an die Universität Göttingen berufen. Die Empfehlung für die Berufung Heynes stammte von dem Hemsterhuis-Schüler David Ruhnken (1723–1798) von der Universität Leyden.

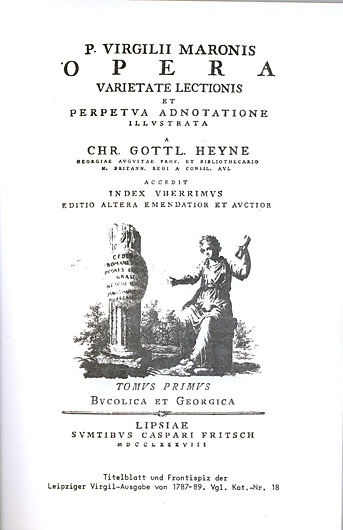

Seine Ausgaben der Werke des Vergil gilt als seine bedeutendste Klassiker-Ausgabe. Heynes Reden und Aufsätze wurden in einer vierbändigen Ausgabe unter dem Titel »Opuscula philologica« herausgegeben.

Abbildung: Porträt Christian Gottlob Heyne in einem Ölgemälde von J. H. W. Tischbein (Ausschnitt)

Eine Anmerkung

Dr. Günter Arnold aus Weimar teilte uns mit, dass Heyne als Freund Johann Gottfried Herders, nach dessen Tod im Jahre 1803, neben Caroline Herder und Johannes Müller, in den Kreis der Herausgeber der Vulgata (der ersten Herder-Werke-Gesamtausgabe) aufgenommen wurde und die »Fragmente«, »Kritische Wälder«, Schriften zur griechischen und römischen Literatur herausgegeben habe, mit sehr freundlichen Einleitungen. Außerdem hat er, wie Suphan mitteilt, polemische Stellen in den Werken gestrichen.

Noch eine Anmerkung

Marie Therese Wilhelmine Heyne, die älteste Tochter des Gelehrten (geb. 7.5.1764 in Göttingen) eignete sich eine universale Bildung an, 1784 heiratete sie den Naturwissenschaftler und Weltreisenden Georg Forster, und lebte mit diesem in Wilna, Göttingen und Mainz, geriet in die Wirren von Revolution und Konterrevolution, heiratete nach Forsters Tod Ludwig Ferdinand Huber, publizierte unter den Vornamen ihres Mannes – Ludwig Ferdinand –, übernahm 1816 die Redaktion des »Kunstblattes« und 1817 die des »Morgenblattes für gebildete Stände«. Zu ihrem Freundeskreis gehörten Caroline Michaelis (Schlegel/Schelling), Ludwig Börne, die Brüder Humboldt, Jean Paul, Ludwig Uhland u.a. Sie verstarb am 15.6.1829 in Augsburg.

Eine letzte Anmerkung

Victor Aimé Huber, geb. am 10.3.1800 in Stuttgart, ein Sohn von Therese und Ludwig Ferdinand Huber, studierte Medizin, wurde 1820 promoviert, zum Literatur-Professor berufen, stieg 1851 aus einer akademischen Karriere aus, und verbreitete die Idee der Genossenschaften in Deutschland.

Eine allerletzte Anmerkung

Herders fünfter Sohn, der bayerische Forstbeamte Emil v. Herder, war mit Luise Huber, Tochter Therese Heyne-Hubers, verheiratet. Aimé Huber war sein Schwager.

Ein vorläufiges Fazit: Wäre es nicht an der Zeit, dass der international anerkannte Gelehrte Christian Gottlob Heyne auch in seiner Vaterstadt einmal geehrt würde?

Der Stadtrat hätte wegen verweigerter Unterstützung in der Not etwas wieder gut zu machen. Wie? Vielleicht im Zusammenhang mit dem geplanten Landes-Archäologiemuseum?

Johannes Eichenthal

Foto: Büste von Christian Gottlob Heyne in der Universität Göttingen (Foto Stephan Weingart)

Information

Die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen veranstaltet am Archäologischen Institut, Nikolausberg 15, zu Ehren von Christian Gottlob Heyne, aus Anlass seines 200. Todestages, am 13. und 14. Juli 2012 eine Tagung.