Der 10. Mai war ein sonniger Tag. Wir fuhren nach Wolkenstein. Dort erwartete uns ein Herr im schwarzen Anzug und Zylinder, um uns durch die Stadt zu führen. Er vermochte uns die Bauwerke und ihre Renovierungsphasen exakt zu benennen. Seinem historischen Wissen nach müsste er uralt gewesen sein. Gleichzeitig war er aber so flott zu Fuß, dass wir ihm kaum folgen konnten. Nach einer Stunde kamen wir im Schloss Wolkenstein an, in dem zur Zeit gerade umfangreiche Bauarbeiten anliegen. Unser Stadtführer vermochte uns auch die Geschichte des Schlosses verständlich zu erklären. Im Saal des Schlosses endete die Führung. Hier wurden wir eingeladen an einer Vorstellung des dritten Bandes der „Literarischen Wanderung durch Mitteldeutschland. Sprache und Eigensinn 3. Von Thomas Mann bis Gundermann“ teilzunehmen. Ein Schwerpunkt der Buchvorstellung sollte der Schriftsteller Edgar Hahnewald und seine Reiseerzählung „Wolkenstein“ sein.

Uta Liebing, die Leiterin des Museums und der Stadtbibliothek, begrüßte voller Freude die Gäste. Sie erinnerte daran, dass der gebürtige Dresdner Edgar Hahnewald, der 1933 aus Deutschland ins Exil flüchten musste, nahezu vergessen war. 1989 gab Angelika Ziegner im Leipziger Brockhaus-Verlag eine Auswahl von Reiseerzählungen Hahnewalds unter dem Titel „Sächsische Heimatbilder“ heraus. Die Zeitumstände waren für die Aufnahme des Buches nicht günstig. 2010 gab der promovierte Literaturwissenschaftler und Journalist Klaus Walther eine Auswahl von Reiseerzählungen unter dem Titel „Sächsische Schönheit“ im Niederfrohnaer Mironde-Verlag heraus. Uta Liebing erinnerte sich, dass der Herausgeber Dr. Klaus Walther und der Sekretär des Kulturraumes Erzgebirge, Steffen Meyer, gemeinsam mit der Buchgestalterin Birgit Eichler vom Mironde-Verlag zur Premiere des Buches in der Stadtbibliothek Wolkenstein auftraten. Uta Liebing lud zum Vortrag Dr. Andreas Eichlers ein.

Dieser gab dem Publikum per Bildvortrag eine Kurzfassung der Literarischen Wanderung durch Mitteldeutschland und stellte 26 Personen vor. Bei dem am 21. August 1884 in Wilschdorf bei Dresden geborenen Edgar Hahnewald verweilte er etwas länger. Nach seiner Lehre als Dekorationsmaler wurde Hahnewald Lokaljournalist und trat 1908 in die SPD ein. Ab 1912 arbeitete er für die „Dresdner Volkszeitung“. Noch während des Ersten Weltkrieges versuchte er diese Katastrophe schreibend zu kompensieren. 1920 erschien sein Roman „Peter Schlemihls Erlösung“. Der Romanheld Paul Eger trifft den Romanhelden Adelbert von Chamissos, Peter Schlemihl. Dieser hatte seinen Schatten gegen ein immer volles Goldsäckchen und Siebenmeilenstifel verkauft. So konnte er um die Welt eilen, immer dorthin, wo sich die Neureichen treffen. Gleichzeitig ließ er die Puppen tanzen. Doch gerade dieses Leben langweilte Schlemihl zutiefst. Deshalb verzichtete er auf Goldsäckchen und Siebenmeilenstiefel und erhielt seinen Schatten zurück. Hahnewald lässt seinen Romanhelden schlussfolgern, dass man langsam durch seine Heimat wandern muss, die Natur in den Jahreszeiten wahrnehmen und auch die kulinarischen Eigenheiten der Heimat schätzen sollte. Edgar Hahnewald veröffentlichte zwischen 1922 und 1929 mehrere Bände von Reiserzählungen, zwei davon im Verlag des „Landesvereins Sächsischer Heimatschutz.“ Aus einem der Bände stammt auch die Erzählung „Wolkenstein“, die er nach dem wiederholten Besuch in der Stadt verfasste. An diesem Text hob Eichler den singulären Erzählstil Hahnewalds und sein Ausdrucksvermögen hervor.

Uta Liebing dankte dem Mironde-Verlag und den Gästen für Ihre Aufmerksamkeit.

Vom Markt aus, an Rathaus, Stadtbibliothek und Kirche vorbei, führt die Straße zum Schloss.

Bei der Heimfahrt durch das Zschopautal fragte ich mich, warum Hahnewald bisher in seiner Heimat keine angemessne Aufnahme fand. Vielleicht, weil bislang „Weltreisen“ anstanden. Aber seit einigen Jahren hat sich der Trend verändert. Die Heimat wird als Zugang zur Welt begriffen.

Da erinnerte ich mich auch an den Vortragsbeginn. Eichler hatte „Mitteldeutschland“ als Sprachlandschaft zwischen Braunschweig und Görlitz definiert. Diese Region liege, so sagte er, im Schnittpunkt mehrtausendjähriger Kommunikationswege. Mit der Expansion des deutschen Königreiches aus Niedersachsen in Richtung Lausitz im 10. Jahrhundert sei auch eine historische Bewegung in der Sprachlandschaft entstanden. Gleichzeitig habe zwischen 11. und 13. Jahrhundert eine Erosion der bisherigen Königsmacht eingesetzt. Im Streit um das Recht auf die Königskrönung zwischen Hochadel und Vatikan – dem sogenannten Interregnum – habe es zeitweise keinen König gegeben. Das führte bei vielen Menschen zu tiefer Verunsicherung, weil der gesalbte König bis dahin als der Vertreter der göttlichen Macht galt. In dieser existenziellen Krise sei in der Expansion in Richtung Lausitz der Übergang von der althochdeutschen Sprache, die die Gesamtheit deutscher Dialekte noch nicht zu verbinden vermochte, zur mittelhochdeutschen Sprache vollzogen worden. Die Neubildung sei durch den Ausgleich zwischen niederdeutschen und oberdeutschen Dialekten erfolgt. Gleichzeitig seien Elemente der slawischen Sprache der ansässigen Bevölkerung einbezogen worden. Die mittelhochdeutschen Sprache vermochte den inneren Zusammenhang der deutschen Dialekte herzustellen. Man könne, so Eichler, diesen Prozess jedoch nicht rein sprachlich erklären.

Schloss Wolkenstein war der Amtssitz Herzog Heinrich des Frommen. In der Stadt wurde er „der gute Heinz“ genannt.

Die Herausbildung des Mittelhochdeutschen, so Eichler, sei ohne den Inhalt bedeutender literarischer Werke nicht zu begreifen. Heinrich von Veldeke schrieb den ersten Ritter-Roman in mittelhochdeutscher Sprache um 1180 auf der Neuenburg. Wolfram von Eschenbach arbeitet an der mittelhochdeutschen Parzival-Fassung auf der Wartburg, wo auch Walther von der Vogelweide in Mittelhochdeutsch dichtete. Mechthild von Magdeburg verfasste ab 1250 den ersten philosophischen Traktat in deutscher Sprache und Meister Eckhart schrieb und predigte vor 1300 in Erfurt mittelhochdeutsch. Mit der neuen Sprache verflüssigte Eckhart die Erstarrung der mittelalterlichen Philosophie, die an der Pariser Universität als Dualismus von Glaube als Dogma und Vernunft als mathematische Logik gelehrt wurde. Ab 1200 vermochten Dichter und Philosophen ihren Zuhörern und Lesern die Gedanken zur Bewältigung der Existenzkrise erstmals adäquat in deutscher Sprache zu vermitteln. Später wurde die Denkströmung mit dem Etikett „deutsche Mystik“ versehen. Die Herausbildung des Mittelhochdeutschen ist ohne den Zusammenhang mit der Überwindung der Existenzkrise des deutschen Königreiches nicht zu begreifen.

Eichler machte an diesem Nachmittag deutlich, dass mit den vorliegenden drei Bänden der „Literarischen Wanderung durch Mitteldeutschland“ 800 Jahre Geschichte des sprachlich-literarischen Erbes in ihrer Bedeutung für unsere heutige Bildung zur Humanität erschlossen wurde.

Schloss Wolkenstein war ein angemessner Ort für solche Gedanken.

Clara Schwarzenwald

Information

Museum Schloss Wolkenstein: https://www.stadt-wolkenstein.de/schloss/museum.cfm

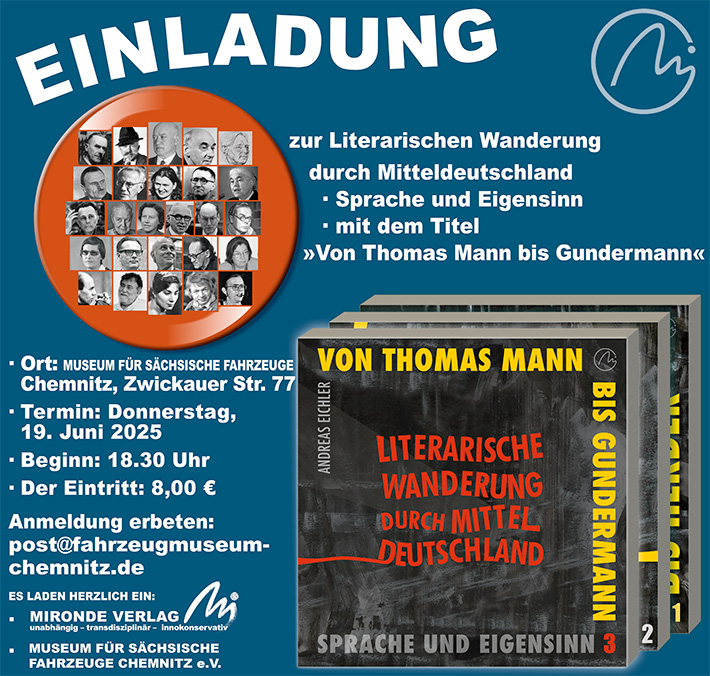

Die nächste öffentliche Vorstellung des dritten Bandes der Literarischen Wanderung durch Mitteldeutschland mit einem Gespräch über Siegfried Rauch.

Die Litterata – Technik und Poesie in Mitteleuropa – ist ein Feuilleton des Mironde Verlags (www.mironde.com) und des Freundeskreises Gert Hofmann.