Der 16. April war ein warmer Frühlingstag. Die Sonne weckte auch die letzten Menschen aus dem Winterschlaf. Am Abend zog es eine kleine Schar geladener Gäste in die Villa Koerner in der Beyer-Straße der diesjährigen Kulturhauptstadt Chemnitz. Das Gebäude war 1913/14 im Auftrag des Bauherren Dr.-Ing. Theodor Koerner, nach Plänen des großen Henry van de Velde, die auch die Inneneinrichtung, Lampen, Möbel u.a. einschlossen, errichtet worden. Koerner war der Enkel Eduard Beyers, des Begründers der Tinten-Großproduktion. Schräg gegenüber der Villa Koerner befindet sich die ehemalige Beyer-Villa „Quisisana“, deren Inneneinrichtung 1908 von Henry van de Velde neu gestaltet worden war. Unmittelbar neben der Villa Koerner befinden sich die Reste der ehemaligen Fabrikanlagen. Der studierte Chemiker und praktizierende Apotheker Eduard Beyer erschloss seinerzeit das Gelände wie ein Gewerbegebiet, aber eben auch mit Wohnhaus und Parkanlagen. 1863 wurde der Fabrikneubau vollendet. „Tinten-Beyer“ stelle über 80 Produkte her, von Kopiertinte bis zu Schreibmaschinenbändchen. Die Familien Beyer und Koerner sind Personifizierungen des industriellen Aufstiegs von Chemnitz zwischen 1830 und 1932.

Beim Betreten der Villa Koerner weitet sich unser erster Blick durch die Halle in den Garten. Der Raume ist komplett mit Holz vertäfelt und erzeugt auf sanfte Weise eine angenehme Atmosphäre.

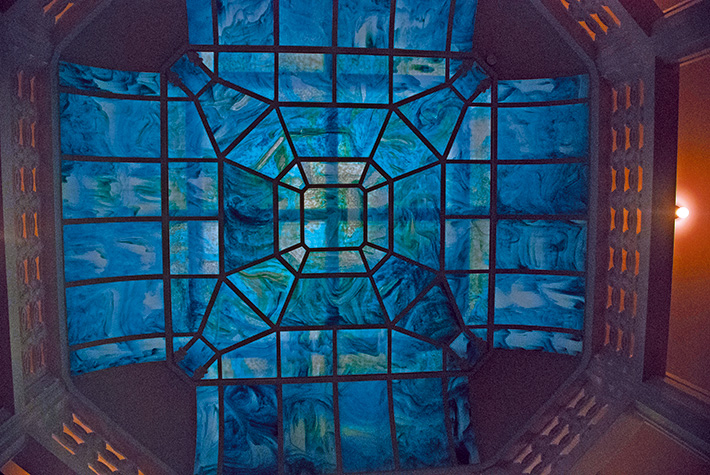

Unser zweiter Blick geht in die Höhe zum Oberlicht.

Nun hatte sich die Halle gefüllt. Alle Gäste warteten auf den Beginn.

Hausherr Jens Held, von der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Göken – Pollak – Partner (GPP), begrüßte voller Freude die Gäste. Er drückte seine Genugtuung darüber aus, dass gemeinsam mit dem Mironde-Verlag ein Beitrag zum Kulturhauptstadtjahr möglich wurde.

Der Autor Andreas Eichler bedankte sich bei Jens Held für die Möglichkeit, in der Villa Koerner den dritten Band der „Literarischen Wanderung durch Mitteldeutschland“ in einer Vorpremiere im kleinen Kreis vorstellen zu dürfen. Er stellte die Frage, was das für Menschen gewesen seien, die sich ein solches Haus errichten ließen? Theodor Koerner jun. habe das Abitur an der Königlichen Gewerbschule in Chemnitz gemacht und danach an der TH Dresden von 1902 bis 1905 Chemie studiert. In Dresden sei er auch 1907 zum Dr.-Ing. promoviert worden. Danach habe er die Nachfolge im Unternehmen angetreten. Dr.-Ing. Theodor Koerner sei aber auch Mitglied in der von Albert Soergel und Kurt Oxenius gegründeten „Gesellschaft der Bücherfreunde“ gewesen. Der Literaturhistoriker Soergel habe drei umfangreiche Bände zur Geschichte der Gegenwartsliteratur geschrieben. Man könne also davon ausgehen, dass sich in der Villa Koerner nicht nur eine klassische Bibliothek befand, sondern dass man sich hier auch über Gegenwartsliteratur austauschte. Die Familien Beyer/Koerner waren erfolgreiche Wirtschaftsunternehmer mit einer breiten Allgemeinbildung, ausgezeichnetem Fachwissen und einem Sinn für Poesie. Das waren damals Voraussetzung für erfolgreiche Unternehmer.

Die Buchvorstellung begann Eichler mit dem Hinweis, dass die mitteldeutsche Erneuerungsmentalität auf die sprachliche Erneuerung zurückzuführen ist, die sich zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert in der Sprachlandschaft zwischen Braunschweig und Görlitz vollzog. Durch Dialektausgleich sei das Mittelhochdeutsch entstanden. Die Minnesänger Heinrich von Veldeke (niederdeutscher Dialekt), Wolfram von Eschenbach (oberdeutscher Dialekt) und Walther von der Vogelweide aus Wien seien Personifizierungen dieses Prozesses. Alle drei hätten bei ihren Aufenthalten in Thüringen die mittelhochdeutsche Sprache angenommen und ihre Werke fortan in Mittelhochdeutsch geschrieben. Im Ergebnis des Dialektausgleichs habe die Funktionselite in Mitteldeutschland die mittelhochdeutsche Sprache gesprochen, wie das Volk. In anderen Teilen Deutschlands hing die Funktionselite noch lange dem Latein an.

Den ersten philosophischen Traktat in deutscher Sprache, so Eichler, habe Mechthild von Magdeburg um 1250 geschrieben. Meister Eckart verfasste vor 1300 in deutscher Sprache Traktate und predigte in Studienkreisen in deutscher Sprache. Von Meister Eckhart stammt der Satz, dass er eine lebendige Sprache brauche, wenn er weiterdenken wolle. Martin Luther begründete mit der Bibelübersetzung das Frühneuhochdeutsche. Der Gottesdienst war erstmals von Thomas Müntzer noch vor der Reformation in deutscher Sprache gehalten worden. Luther setzte den Unterricht von Mädchen und Knaben in den städtischen Schulen in deutscher Sprache durch. Wolfgang Ratke scheiterte 1612 mit dem Versuch die Luthersche Bildungsreform auf die Hochschulen auszudehnen am Desinteresse des deutschen Bürgertums und der Borniertheit der orthodoxen Nachfolger Luthers. Christian Thomasius hielt 1687 die erste Vorlesung in deutscher Sprache an der Universität Leipzig und begründete 1688 die erste wissenschaftliche Zeitschrift in deutscher Sprache.

Der dritte Band der „Literarischen Wanderung durch Mitteldeutschland“ trägt den Untertitel „Von Thomas Mann bis Gundermann“. Eichler stellte alle 26 Personen mit einem Porträt und einem Wirkungsort-Foto vor. Thomas Mann, der in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag begehen würde, führte er mit dem Roman „Lotte in Weimar“ ein. Die Beschäftigung mit Goethe so Eichler, begann Thomas Mann nach dem unerwarteten Ausgang der Reichstagswahl im September 1930 zu intensivieren. In seiner „Deutschen Ansprache. Appell an die Vernunft“ vom 17. Oktober 1930 verwies Thomas Mann darauf, dass der Erfolg der Neo-Nationalisten nicht auf die Wirtschaftskrisen zurückzuführen sei, sonst hätte die KPD gewonnen. Als Ursache sah er den Verlust der Bildungsidee und das Aufkommen der Unterhaltungsindustrie. In diesem Punkt versuchte Thomas Mann ein Gegengewicht zu schaffen. Er griff den Goethe-Mythos, die Zusammenfassung der kulturellen Gesamtleistung Weimars um 1800 und des preußischen Reformgeistes, als Symbol für „deutsche Kultur“ auf und bestritt, dass die PR der NSDAP überhaupt „deutsch“ sei. Mit dem Roman „Lotte in Weimar“, so Eichler, kulminierte der kulturelle Kampf Thomas Manns gegen den Einfluss der Unterhaltungsindustrie.

Bei der in Chemnitz geborenen Marianne Brandet verweilte Eichler auch etwas länger. Deren „Brief an die junge Generation“ habe man besonders herausgehoben. Nach ihrem Studium an der „Freien fürstlichen Zeichenschule“ und der „Großherzoglich Sächsischen Hochschule für Bildende Kunst“ in Weimar habe Brandt 1923 ein Studium am Bauhaus begonnen, sei amtierende Leiterin der Bauhaus-Metallwerkstatt geworden, sei mit dem Bauhaus nach Dessau gegangen und Gropius in sein Büro gefolgt. Doch danach kehrte sie nach Chemnitz zurück, um noch einmal von vorn zu beginnen. Sie habe Holzfiguren hergestellt und ihren Schülern nach 1945 die Erkenntnis vermittelt, dass die Formgestaltungen eigentlich Skulpturisten seien und dass sie ihre Produkte als Körper, als Plastiken begreifen müssen.

Auch bei dem in Chemnitz geborenen Walter Janka verweilte Eichler etwas länger. Er hob besonders dessen Buch „Bis zur Verhaftung. Erinnerungen eines deutschen Verleger“ von 1993 und das dort abgedruckte Interview mit Werner Mittenzwei heraus. Nach den Erfahrungen mit dem Exilverlag „El Libro Libre“ in Mexiko wurde der gelernte Schriftsetzer Janka 1951 stellvertretender Leiter und 1953 Leiter des Berliner Aufbau-Verlages. Er beeinflusste das Profil des Verlages stärker als viele seiner Vorgänger und Nachfolger. Unter den von ihm gewonnen Autoren ragt Thomas Mann heraus. Janka gelang es zum 80. Geburtstag Thomas Mann am 6. Juni 1955 eine Gesamtausgabe seiner Werke in zwölf Bänden zu veröffentlichen. Es war nach der von 1925, die zweite Gesamtausgabe. Janka setzte durch, dass die Bücher auf Papier der Patent-Papierfabrik Penig in den Offizin Alexander Nexö in Leipzig gedruckt wurden. Doch 1956 ließ Walter Ulbricht Janka und andere Intellektuelle verhaften, weil er seine Absetzung fürchtetet. Nach internationalen Protesten ließ man den erkrankten Janka wieder frei. Er durfte fortan nur noch als Drehbuchautor der DEFA arbeiten. Aber auch hier schuf er Herausragendes. Sein kongeniales Drehbuch des Romans „Lotte in Weimar“ von Thomas Mann wurde 1974 von Egon Günther in Spitzenbesetzung und der Musik Gustav Mahlers verfilmt.

Bei dem gebürtigen Chemnitzer Siegfried Rauch verweilte Eichler ebenfalls. Bei ihm führe man in das Buch „DKW – Geschichte einer Weltmarke“ ein. Frieder Bach habe ihn auf de Persönlichkeit Rauchs aufmerksam gemacht. Nach einem Ingenieurstudium in Chemnitz begann Rauch in der Auto-Union Kundendienst-Abteilung. Rauch sei eine Doppelbegabung von Buchautor und Techniker gewesen. In „Geschichte einer Weltmarke“ habe Rauch den Strategen Jörgen Skafte Rasmussen und seine Leistung für die Region Chemnitz-Erzgebirge-Zwickau hervorgehoben. Rasmussen wollte zuverlässige, preiswerte und einfache Fahrzeuge. Alle genialen Lösungen seien einfach. Rasmussen habe mit seiner Strategie bereits das Baukastenprinzip vorbereitet. Er griff die verpönte Zweitakttechnik auf, kombinierte sie mit der Umkehrspülung und führte bei der PKW-Produktion den Frontantrieb ein. Bei der Durchsetzung seiner Strategie stützte er sich auf den Vertriebschef Carl Hahn, den Entwicklungsleiter Hermann Weber und die handwerklichen Fähigkeiten der erzgebirgischen Belegschaft. 1922 begann man in Zschopau mit der Motorrad-Serienproduktion und 1928 war DKW der größte und bedeutendste Motorrad-Produzent der Welt. Diese Spitzenleistungen waren durch die breite Unternehmensbasis (Gießereien, Motorwerke, Sattlerein u.a.) möglich und Rasmussen konnte damit auch der Weltwirtschaftskrise widerstehen. Auf Drängen der sächsischen Staatsbank fusionierte Rasmussen DKW mit den insolventen Horch-Werken in Zwickau, Audi hatte er bereits vorher aufgekauft, und mit Teilen der Wanderer-Werke zur Auto-Union AG, deren Markenzeichen vier Ringe waren. Damit wurde die gesamte Fahrzeugbranche der Region gerettet. Aber 1934 wurde er von den neuen Machthabern in Dresden aus dem Aufsichtsrat gedrängt und zog sich zurück. Der Stratege Siegfried Rauch erinnerte in seinem Buch an den Strategen Jorge Skafte Rasmussen. Heute erinnern Frieder Bach und das Sächsische Fahrzeugmuseum an Siegfried Rauch und an Jörgen Skafte Rasmussen.

Die jüngste vorgestellte Person war Gerhard Gundermann, der im März diesen Jahres seinen 70. Geburtstag begangen hätte. Eichler hob dessen Verbindung vom Lyrik und Rockmusik hervor. Gundermann habe mit seinen Texten aktiv auf die beständigen Zumutungen der Unterhaltungsindustrie reagiert, die über sprachliche Konstrukte unser Kaufverhalten steuern will. Die Modelle solcher „Handlungsanweisungen“ würden mit mathematischen Modellen erarbeitet und zielten auf „Eineindeutigkeit“ der Bedeutung von Worten. Aber die Entwicklungsfähigkeit der menschliche Sprache lebe von Mehrdeutigkeiten, von Nuancen, vom poetischen Sinn der Worte. Mit der Poesie war über Jahrtausende die Entdeckung des Unsagbaren und des Nichtsichtbaren verbunden. Die Fantasie, das bildhafte Vorstellungsvermögen macht den Reichtum menschlichen Denkens aus. Gundermann nahm die Intentionen der Minnesänger und deren Verbindung von Lyrik und Lied wieder auf.

Eichler schloss mit dem Satz: Wir leben in einer der interessantesten und innovativsten Regionen Europas. Die Zuschauer dankten am Ende mit herzlichem Beifall.

Birgit Eichler, die Geschäftsführerin des Mironde-Verlages, überreichte an dieser Stelle dem Hausherren Jens Held das erste Buch. Danach dankte sie allen anwesenden Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen, die durch ihre Unterstützung die Fertigstellung des dritten Bandes durch Lektorate, Hinweise, Ratschläge, Fotos, Abbildungen u.a. unterstützten, wie auch die Organisation der Vorpremiere und die Bewirtung der Gäste ermöglicht haben.

Es schloss sich ein geselliges, gesprächsreiches Beisammensein an. Hausherr Jens Held gab bereitwillig Auskunft über die Geschichte des Hauses. Die Historikerin Jutta Aurich antwortete auf Fragen zur Firmengeschichte der Tintenfabrik und die familiären Zusammenhänge.

Die Veranstaltung war ein Ereignis. Hier wurde an einem authentischen Ort konzentriert deutlich, welche Persönlichkeiten einst die Industrie in Chemnitz begründeten. Zugleich führte die Veranstaltung den Ansatz der Chemnitzer Gesellschaft der Bücherfreunde weiter. Wenn wir uns als Menschen in bezeichnender Sprache konstituieren wollen, dann bedürfen wir unseres sprachlich-literarischen Erbes. Wir erleben heute jedoch, dass das Erbe sogar abgelehnt wird. Die Konsequenz daraus ist allerdings die Kulturlosigkeit.

Die Selbstaktivierung des sprachlich-literarischen Erbes war und ist dagegen die Voraussetzung unserer Bildung zur Humanität und damit zugleich für die echte Erneuerungsfähigkeit.

Johannes Eichenthal

Information

Öffentliche Vorstellungen des dritten Bandes der „Literarischen Wanderung durch Mitteldeutschland“.

Die Litterata – Technik und Poesie in Mitteleuropa – ist ein Feuilleton des Mironde Verlags (www.mironde.com) und des Freundeskreises Gert Hofmann.

Dieser Abend des 16. März 2025 , der der Vorpremiere des dritten Bandes der „Literarischen Wanderungen durch Mitteldeutschland“ gewidmet war, gestaltete sich zum doppelten Erlebnis. Wir, meine Frau und ich, sind der Einladung von Birgit und Andreas Eichler gerne gefolgt und waren als erstes überrascht von dem Gebäude, in dem die Veranstaltung stattfand. Alleine das, was die Villa Körner an Bau und Interior bot, hätte für ein abendfüllendes Programm genügt. Der Vortrag, mit dem Andreas Eichler die in die „Wanderungen“ aufgenommenen Personen vorstellte, war eine äußerst gelunge Melange aus Wissen, Verstand, Engagement und – im besten Sinne – Herzblut. Unterstützt durch die brilliante Gestaltungskraft seiner Frau Birgit verkörpert Andreas Eichler auch mit diesem Buch wieder die seltene Einheit von Autor, Herausgeber und Verleger. Zu wünschen ist, dass die „großen“ Feuilletons auf das Buch aufmerksam werden und dass die „Wanderungen“ viele Interessenten finden.

Die Vorpremiere des dritten Bandes der „Litrerarischen Wanderungen durch Mitteldeutschland“ ergab einen unvergeßlichen Abend für uns in einer beeindrucknden Villa mit Chemnitzer Historie. Das Ganze war bestimmt nicht im offiziellen Programm der Kulturhauptstadt enthalten, war aber ein wirkliches Stück davon, wie wir es uns vorgestellt hatten. Neben der normalen verlegerischen Arbeit drei Bände über ein wichtiges Thema!!! Ein riesiges „Dankeschön“ an Eichlers ! Die Bücher sind ein tolles Geschenk für die nächste Generation und deren Bildung.