Der 23. April war ein sonniger aber windiger Frühlingstag. Die Bücherfreunde begingen den Welttag des Buches. Am Abend zog es eine bunte Gästeschar in die Stadtbibliothek „Gert Hofmann“ in Limbach-Oberfrohna: Handwerker, Lehrer, Buchhändler, Unternehmer, Künstler u.a. Der Stadtrat hatte der Bibliothek am 29. Januar 2021, anlässlich des 90. Geburtstages des in Limbach geborenen Gert Hofmann (1931–1993), dessen Namen verliehen. Peter Vulpius war es, der den Antrag zur Namensverleihung in den Stadtrat eingebracht hatte. Der international bekannte Schriftsteller Gert Hofmann war einer der letzten großen experimentellen Erzähler der deutschen Literatur. In den 1970er/1980er Jahren gehörte er zu den meistübersetzten deutschen Gegenwartsschriftstellern. Er wurde immerhin von Geistesgrößen wie Christopher Middleton ins Amerikanische und Michael Hamburger ins Englische übersetzt. Mit der Namensverleihung setzte der Stadtrat dem großen Sohn der Stadt ein würdiges Denkmal.

Kurz vor Veranstaltungsbeginn in der Stadtbibliothek „Gert Hofmann“.

Um 19 Uhr begrüßte Andreas Eichler vom Mironde-Verlag die Gäste zur Premiere des dritten Bandes der „Literarischen Wanderung durch Mitteldeutschland. Von Thomas Mann bis Gundermann“. Eichler, ein promovierter Philosoph, begann mit dem grundsätzlichen Hinweis, dass die mitteldeutsche Mentalität auf die sprachliche Erneuerung zurückzuführen ist, die sich zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert in der Landschaft zwischen Braunschweig und Görlitz vollzog. Es sei die sprachliche Erneuerung gewesen, die ein Erneuerungsdenken hervorbrachte. Seither entstanden zwischen Braunschweig und Görlitz fast alle Erneuerungsbewegungen der deutschen Geschichte. Eichler stellte 26 Personen, die in den Band aufgenommen wurden, mit einem Porträt und dem Foto eines Wirkungsortes vor.

Andreas Eichler begrüßt die Gäste.

Im ersten Kapitel, das Thomas Mann (1875–1955) gewidmet ist, der in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag begehen würde, führte er in den Roman „Lotte in Weimar“ ein. Der Roman war unter den schwierigen Bedingungen des Exils zum Teil auf Reisen geschrieben, in den Niederlanden gedruckt und 1939 in Stockholm veröffentlicht worden. Als Wirkungsort zeigte Eichler ein Foto des Nationaltheaters Weimar, in dem Thomas Mann 1949 seinen Festvortrag zum 200. Geburtstag Johann Wolfgang Goethes hielt.

Die Saalbeleuchtung ist ausgeschaltet. Die Bilder sind deutlicher zu erkennen.

Auch beim Kapitel über den Dramatiker Heiner Müller (1929–1995) verweilte Eichler etwas länger. Als Wirkungsort zeigte Eichler Fotos von Bräunsdorf, einem Ortsteil Limbach-Oberfrohnas, in dem Heiner Müller einige Jahre seiner Kindheit verbrachte. Er führte in das Theaterstück „Germania 3. Gespenster am toten Mann“ ein. Heiner Müllers Familie ging 1938 nach Mecklenburg, weil der Vater dort eine Arbeitsstelle in Aussicht hatte. Am Kriegsende wurde der 16jährige Heiner Müller dort zum Volkssturm eingezogen und erlebte Morde, Selbstmorde, Vergewaltigungen und andere Gewalttaten. Das Abitur holte Heiner Müller 1949 im sächsischen Frankenberg nach. 1951 ging er ohne Wohnung und ohne Aufenthaltsgenehmigung nach Berlin, um für das Theater zu arbeiten. Einen ersten Entwurf seines „Germania3“-Stückes verfasste Heiner Müller 1956, ohne dass es aufgeführt wurde. Müller lebte zeitweise an der Existenzgrenze, wurde aber immer wieder von Freunden und Bekannten unterstützt. Ruth Berghaus und Konrad Wolf waren vielleicht die bekanntesten. 1984 nahm man Müller in die Akademie der Künste auf. 1990 wurde er Präsident der Berliner Akademie der Künste und Mitintendant des Berliner Ensembles. Die Premiere des Theaterstücks „Germania3“ konnte erst 1995, im Jahr seines Todes, erfolgen. Ohne Bertolt Brecht, und besonders dessen Theaterstück „Schweyk im zweiten Weltkrieg“, ist das Lebenswerk Heiner Müllers nicht denkbar.

Beim Kapitel über Gert Hofmann verweilte Eichler erwartungsgemäß auch etwas länger. Hier führt er in den Roman „Der Kinoerzähler“ aus dem Jahr 1990 ein. Für das Verständnis Hofmanns sei die Kenntnis dessen Dissertation unverzichtbar. Hofmann wurde 1957 in Freiburg im Breisgau mit einer Arbeit über die Romantheorie von Henry James (1843–1916) in Anglistik promoviert. James hatte die epische Fixierung des Romans aufgegeben und statt dessen den Dialoge als tragende Struktur entwickelt. Er nannte das gewählte Verfahren „Dramatisierung des Romans“. James war der Auffassung, dass Kunst, die er mit Literatur gleichsetzte, den Menschen vom trivialen, banalen Leben erlösen solle. Deshalb dürfe der Literat keine aktuellen Themen wählen, sondern Sujets, die es nicht mehr gäbe, aber an die sich die Menschen noch erinnerten. Autobiographische Darstellungen lehnte James vollständig ab. Der Künstler müsse Größe darstellen, weil es diese aber selten gäbe, müsse er sie zur Not erfinden. Größe war für James Denkversessenheit und Wachheit (Matth. 25,12). Das Motto des Erzählens laute: Es hätte so gewesen sein können. Im Roman lässt Hofmann den Kinoerzähler Karl Hofmann auf Spaziergängen mit arbeitslosen Bekannten zum Teil Theoreme von Henry James verkünden.

Hofmann macht dem Leser glauben, dass sein Großvater Karl Hofmann, der Kinoerzähler des Apollo-Kinos gewesen sei, dass dieser bei der Einführung des Tonfilmes seine Arbeit verlor und dass sein Enkel, den er auch noch „Gert“ nennt, ihn dabei begleitete. Aber der Tonfilm wurde bereits einige Jahre vor der Geburt Gert Hofmanns in Limbach eingeführt. Er kann kein Zeitzeuge gewesen sein.

Im Roman läuft der Großvater vor den Vorstellungen des Apollo-Kinos die Helenenstraße auf und ab, um Leute zu treffen. Aber das Apollo-Kino war nie auf der Hellenenstraße gewesen. Der Beschreibung nach dürfte Gert Hofmann das Kino „Capitol“ im Auge gehabt haben. Die Verurteilungen des Tonfilms, die der Kinoerzähler von sich gibt, sind zum Teil wörtliche Zitate aus den Kinotagebüchern Victor Klemperers.

Letztlich habe Hofmann, so Eichler, an die „Erlösungsvorstellung“ durch Literatur von Henry James angeknüpft und auf die lebenswichtige Rolle des Erzählens und der Fantasie für das menschliche Leben aufmerksam gemacht.

Der jüngste vorgestellte Autor war Gerhard Gundermann (1955–1997), der im März diesen Jahres seinen 70. Geburtstag begangen hätte. Eichler hob dessen Verbindung vom Lyrik und Rockmusik hervor. Es handle sich um ein Neuerschließen des Erbes der Minnesänger. Gundermann habe mit seinen Texten aktiv auf die beständigen Zumutungen der Unterhaltungsindustrie reagiert, die über sprachliche Konstrukte unser Kaufverhalten steuern will. Die Modelle solcher „Handlungsanweisungen“ würden mit mathematischen Methoden erarbeitet und zielten auf „Eineindeutigkeit“ der Bedeutung von Worten. Aber die Entwicklungsfähigkeit der menschliche Sprache lebe von Mehrdeutigkeiten, von Nuancen, vom poetischen Sinn der Worte. Mit der Poesie war über Jahrtausende die Entdeckung des Unsagbaren und des Nichtsichtbaren verbunden. Die Fantasie, das bildhafte Vorstellungsvermögen macht den Reichtum menschlichen Denkens aus. Obwohl Gundermanns lyrisches Werk nur schmal sei, so Eichler, wird es Bestand haben.

Eichler schloss den 45-Minuten-Bildvortrag mit dem Satz: Wir leben in einer der interessantesten und innovativsten Regionen Europas. Die Zuschauer dankten ihm am Ende mit herzlichem Beifall.

Eichler dankte den Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden für die Unterstützung bei der Erarbeitung des Buches durch Lektorate, Hinweise, Fotos, Abbildungen und auch die Organisation der Premiere.

Birgit Eichler, die Geschäftsführerin des Mironde-Verlages, überreichte an dieser Stelle Frau Julia Kreher von der Stadtbibliothek das erste Buch für den Bibliotheksbestand.

Das Regionalfernsehen Chemnitzer Land war anwesend und befragte den Autor nach dem Vortrag. Eichler hob noch einmal hervor, dass die entscheidende Frage sei: „Was soll man lesen?“ Klaus Walther habe in seinem Buch (Was soll man lesen? Faber & Faber. Leipzig 2005) darauf verwiesen, dass der Leser eigene Erfahrungen machen müsse, dass dem Leser dabei kein Kanon helfen könne, weil für jeden Leser zu unterschiedlichen Zeiten ein anderes Buch wichtig sei. Mit der „Literarischen Wanderung durch Mitteldeutschland“ wolle der Mironde-Verlag dem Leser einen Leitfaden für die Suche nach dem richtigen Buch zur Verfügung stellen.

An diesem Abend wurde inmitten von tausenden Büchern noch lange über Bücher diskutiert. Die Besucher konnten eigene Erfahrungen einbringen und Anregungen aufnehmen. Es war ein Ereignis.

Clara Schwarzenwald

Information

Zur Reportage des Regionalfernsehens Chemnitzer-Land: https://www.youtube.com/watch?v=0FH-BrJ2HbU

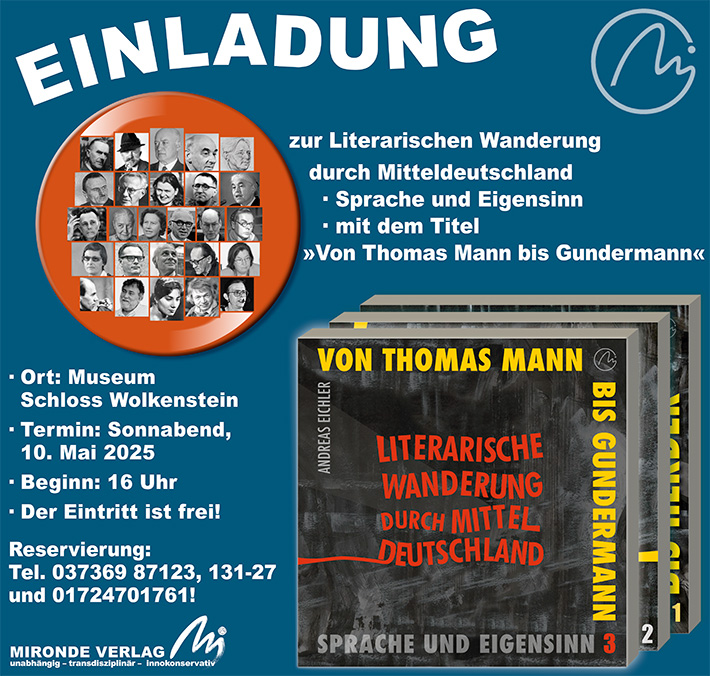

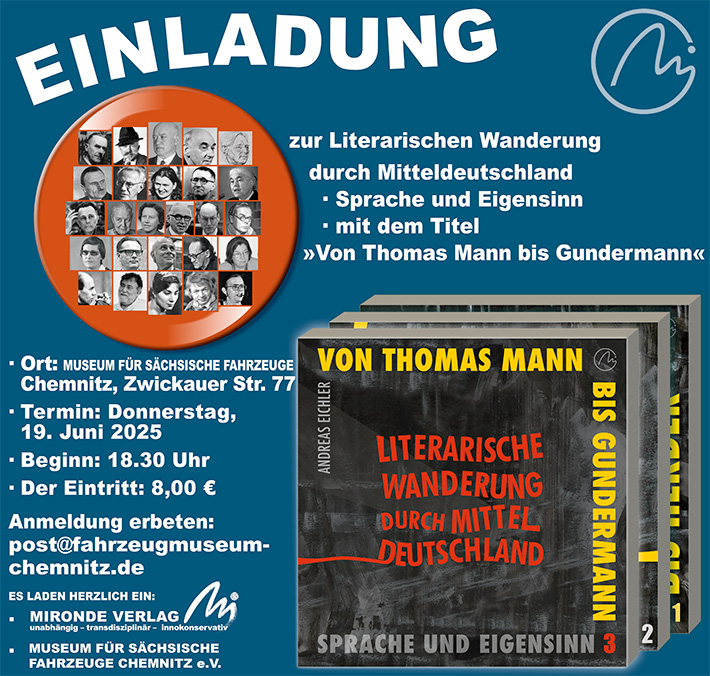

Öffentliche Vorstellungen des dritten Bandes der „Literarischen Wanderung durch Mitteldeutschland“.

Die Litterata – Technik und Poesie in Mitteleuropa – ist ein Feuilleton des Mironde Verlags (www.mironde.com) und des Freundeskreises Gert Hofmann.