Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen das Interesse der Leser auf einige Zeitschriften richten helfen. Das Spektrum reicht von Umweltfragen über Buch- und Literaturgeschichte, Regionalgeschichte bis hin zur Fahrzeuggeschichte. Der »rote Faden« dieses Querschnittes ist der Versuch zur Vereinigung der Gegensätze Konservation (Bewahren) und Innovation (Erneuern) in der Innokonservation. Innovation ist schlechthin nur möglich, wenn man die bewahrende Überlieferung kennt. Erst mit der Anwendung der Neuerung wird die Überlieferung vollendet.

Die Nummer 113 der Zeitschrift „Das Zündblättchen. Überelbsche Blätter für Kunst und Literatur.“ erschien mit Lyrik von Manuela Bibrach (Jg. 1971) und Bleistiftzeichnungen von Rose Lichtenberger (Jg. 1950)

Information

E-Mail-Adresse: diedreizeichen@aol.com

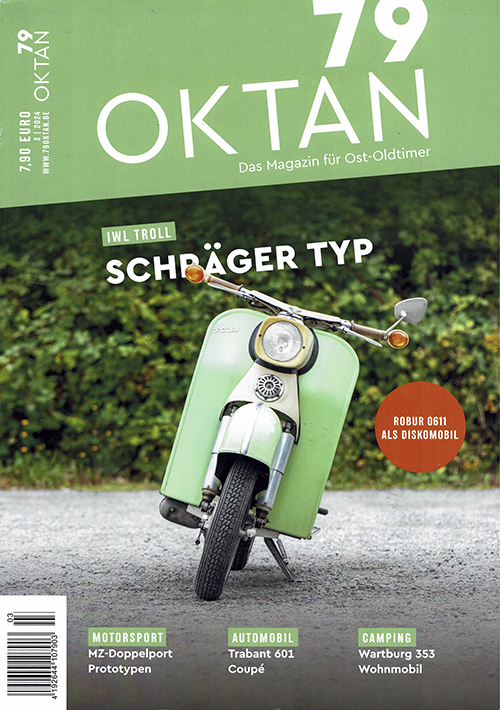

Die Zeitschrift 79Oktan – Das Magazin für Ostoldtimer – veröffentlicht im Heft 3/2024 auf 82 reich illustrierten Seiten wieder interessante Informationen.

In einem ausführlichen Beitrag Ronny Renners wird der Frage nachgegangen, warum das Nachfolgemodell des Motorrollers Troll 1 nicht an dessen Beliebtheit und Verkaufserfolg anknüpfen konnte.

Es folgt ein Artikel über Mähdrescherfahrerinnen in der DDR von Dr. Frank Wilhelm. Der Autor verbindet die Darstellung der Technikentwicklung in der DDR mit soziologischen Untersuchungen. 1954 wurde der E 175 Patriot, der in einer Stunde einen Hektar abernten konnte, hergestellt. 1977 folgte nach E 512 und E 514 der E 516, der pro Stunde 2,56 Hektar leistete. In Interviews kommen Mähdrescherfahrerinnen zu Wort, die bis Anfang der 1990er Jahre ihren Beruf ausübten. Sie machen deutlich, dass die männlichen Kollegen bereitwillig ihre Erfahrungen zur Verfügung stellten und bei schweren Arbeiten, wie dem An- und Abbau eines Schneidwerkes, mithalfen. Aber kleine Reparaturen hätten sie am Fahrzeuge immer selbst ausgeführt, ehe sie den Werkstattwagen in Anspruch nahmen. Die LPG holte ihre Mähdrescherfahrerinnen mit dem Bus von zuhause ab. Kindergarten und Kinderkrippe waren Haltestellen. Ein Mechaniker fügt an, dass die DDR-Mähdrescher reparaturfreundlich waren. Er hätte sogar einmal einen Motor auf dem Feld gewechselt. (S. 20–27)

Ein informativer Artikel Ronny Renners mit eindrucksvollen Fotos aus der Sammlung Woldemar Lange informiert über die Entwicklung der MZ-Geländemaschinen. (S. 36–47)

Hans Leonhardt erinnert unter der Überschrift „Das Meisterstück“ an das Wirken des Karosseriebauers Wilhelm Neumann und seiner beiden Söhne Manfred und Erhard. Die Firma musste nach einem polnischen Sabotageakt, bei dem das Betriebsgelände in Bad Muskau durch Brand zerstört wurde, in Spremberg neu gegründet werden. Neben dem Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung zerstörter Fahrzeuge und Umbauten von PKW zu Kleinlastwagen fand Wilhelm Neumann noch die Zeit zu Experimenten. 1953 drehte er in einem F 8-Lieferwagen den Motor um 180 Grad und baute ihn mit veränderter Laufrichtung ein. Nach einer Vorstellung des Fahrzeuges in Zwickau griff man dort die Idee beim späteren P 70 unabgestimmt auf. Die Firma Neumann erregte aber weiteres Aufsehen in der Branche. Sie bauten einen VW-Kübel zum viersitzigen Sportwagen um. Manfred Neumann funktionierte für seine Meisterprüfung den Wartburg 313/1 Sportwagen eines Spremberger Optikermeisters zum viersitzigen Coupé um. Er übernahm den elterlichen Betrieb als Wartburg-Vertragswerkstatt und sein Bruder Erhard gründete einen Karosserieinstandsetzungs-Betrieb.

Wilhelm Neumann hatte sich zwischenzeitlich bei Schwermaschinenbau-Minister Heinrich Rau über die unabgestimmte Übernahme seiner Idee der 180-Grad-Motordrehung in Zwickau beschwert. Mit 700,– Mark Entschädigung und zwei Entwicklungsaufträgen wurde die offene Rechnung beglichen. Ein Wartburg-Coupé für den Generaldirektor der VVB Automobilbau Kurt Lang wurde am 12. März 1960 übergeben. Der Entwurf eines P 50/Trabant-Coupés gestaltete sich dagegen ausgesprochen schwierig. Wilhelm Neumann und seine Söhne brauchten 12 Entwürfe, um zur angemessenen Variante und einem 1 : 5 Holzmodell zu kommen. Doch Wilhelm Neumann hatte eine Ahnung von dessen Nichtrealisierbarkeit und legte das Projekt auf Eis. Das fiel leicht, weil die Firmen seiner Söhne keinen Mangel an Reparaturaufträgen hatten, im Gegenteil. Wenig später gab auch die Entwurfsgruppe in Zwickau das Projekt auf.

Erhard Neumann griff das Projekt in veränderter Form noch einmal im Rahmen seiner Meisterprüfung auf. 1965/66 erstellte er auf der Bodenplatte des P 50/Trabant mit Karosserieteilen des Trabant 601 ein Coupé. Armaturen, Front- und Heckscheibe stammten vom Skoda 1000 MB. Versenkbare Seitenscheiben, Heizung mit stufenlos regelbarer Warm- und Frischluftzufuhr, 40-Liter-Tank, automatische Innenbeleuchtung, abschließbares Handschuhfach, elektrische Uhr, Radio, elektrische Tankfüllstandanzeige und weitere Extras schmückten den Entwurf. Die Prüfungskommission war begeistert. Am 29. April 1966 erhielt Erhard Neumann einen fabrikneuen weißen Trabant 601, um die Karosserie auf die neue Bodenplatte zu stellen, und den neue Motor nutzen zu könne. Am 14. Juni stellte Erhard Neumann den Entwurf in Zwickau vor. Anfang Oktober 1966 teilte Hauptkonstrukteur Dr. Werner Lang dem Spremberger Fahrzeugbaumeister Erhard Neumann brieflich mit, dass in Zwickau keine Kapazitäten zur Serienfertigung des Entwurfes vorhanden seien.

Unabhängig davon, dass der Entwurf nicht in die industrielle Serienfertigung ging, ein Schicksal, dass er mit der Mehrheit aller Entwürfe teilt, wird in dem Artikel die Leistungsfähigkeit eines Familienbetriebes dokumentiert, der, wie in ganz Europa, nicht nur die Basis aller Wirtschaft darstellt, sondern auch die entscheidende Kraft zum Erhalt der Tradition und zur Erneuerung. Die Person des erfahrenen und experimentierfreudigen Handwerksmeisters, der den eigenen Betrieb führt, ist dem Anschein nach der entscheidende Punkt.

Information

79Oktan – Das Magazin für Ostoldtimer. 3/2024, ISSN2511-5952, www.79oktan.de

Das Heft 4/2023 der Zeitschrift „Austro-Classic. Das österreichische Magazin für Technik und Geschichte“ bringt auf 146 Seiten wieder einen Blick in das Oldtimer-Clubleben. Es beginnt mit Nachrichten und Leserbriefen. Eine Reportage vom Treffen historischer Nutzfahrzeuge in Leoben (S. 50–53), von der Oldtimerparade „Rein in den Stau“ in Frankreich (S. 60–61), einem 1000-Kilometer-Langtreckenrennen am Nürburgring (S. 66–67), der historischen Rekordwoche in Dessau (S. 72–74), einer Ausfahrt historischer Fahrräder in Traun (S. 75–77), einem Besuch im Fahrradmuseum Retz, anlässlich dessen 25jährigen bestehens (S. 83–87), von der Oldtimermesse in Bologna (S. 88–90), von einem Besuch bei den Koralm-Tunnelbauern zwischen Graz und Klagenfurt u. v. a. Mit Buchrezensionen, Clubnachrichten, Terminen u. a. schließt das Heft ab.

Wir blieben aber bei einem Artikel hängen. Christian Frasz veröffentlicht eine anregende, gut lesbare und reich Illustrierte Untersuchung: „Eine geniale Idee. Die Geschichte der Maserati mit Biturbo-Motor.“ (S. 22–45) Zur Vorgeschichte ist anzumerken, dass vier Maserati-Brüder 1914 ein Unternehmen gründeten und Auftragsarbeiten für andere Unternehmen in der Fahrzeugbranche fertigten. Nach dem Tod von Alfiere (1932) führten Bindo, Ettore und Ernsteo Maserati das Unternehmen weiter, verkauften es aber bereits 1937 an den Industriellen Adolfo Orsi. Die Geschichte von Christian Frasz beginnt mit einer Krise dieses Unternehmens. Ab 1967 gingen wachsende Anteile an die Firma Citroën über und diese dann auf die Firma Peugeot. Weil die Erwartungen von Citroën an die auf Manufakturbasis produzierende Firma Maserati (1968: 300 Mitarbeiter) in Sachen Techniktransfer nicht erfüllt wurden, stand Maserati vor dem Verkauf. Dabei war die Zahl der Mitarbeiter unter Citroën auf 800 gestiegen. Vier Milliarden Lire wollten die Eigentümer. Wenn sich kein Käufer finden sollte, dann musste das Unternehmen liquidiert werden. Auf die Schließungspläne reagiert man in Italien mit nationaler Empörung. Man erinnerte sich an den letzten Weltmeistertitel von 1957 … und von den Gewerkschaften bis zur Handelskammer regte sich Proteste. Die Regierung musste sich mit dem Fall befassen und diese schaltete die „Gesellschaft zum Erhalt systemrelevanter Industriearbeitsplätze“ (GEPI) ein.

Alejandro de Tomaso, ein ehemaliger Rennfahrer, hatte den Ruf eines erfolgreichen „Sanierers“. Er schaffte es in langwierigen Verhandlungen 1975, der Sage nach für umgerechnet lediglich 1000 Euro, 30 Prozent der Anteile und volle Entscheidungsbefugnis über Maserati zu erwerben. Die restlichen 70 Prozent der Anteile hielt GEPI, eigentlich der Steuerzahler.

De Tomaso übernahm das Unternehmen in einer schwierigen Phase. 1976 stellte man auf Manufakturbasis lediglich 160 Fahrzeuge her, die allerdings im Hochpreissegment verkauft wurden. Zunächst beschloss de Tomaso verschiedene neue Modelle zu entwickeln (Kyalami, Merak, 4port/Quadroporte). 1980 montierte man 550 Autos. Bereits 1976 soll die Idee entstanden sein, einen kleineren Sportwagen außerhalb des Hochpreissegmentes herzustellen. De Tomaso stellte sich fünfstellige Produktionszahlen vor, die Tagesproduktion sollte auf 60 Autos erhöht werden. Damit war klar, dass zur industriellen Fertigung übergegangen werden musste. De Tomaso, der Erfahrungen als „Sanierer“ im automotiven Bereich besaß, gab die Strategie vor und setzte sie auch durch. Für das Design des neuen Autos wurde Perangelo Andreanis verantwortlich gemacht. Die Motorentwicklung verantwortete Ermanno Cozza. Aus steuerlichen Gründen sollte der Hubraum des V 6-Motors unter 2 Litern liegen. Die erbrachte Leistung von 140/150 PS reichte de Tomaso nicht aus. So wurde Giordano Casarini engagiert. Dessen Einbau eines Doppelturboladers erbrachte bei 3.500 Umdrehungen 255 Newtonmeter und 180 PS Leistung.

Der Aufbau der industriellen Fertigung wurde von der GEPI bezahlt. 200 neue Mitarbeiter wirkten an der Karosserie und 150 neue Mitarbeiter bauten die Motoren aus Komponenten zusammen.

Für die Erprobung des Fahrzeuges und des Motors fehlten Zeit und Geld. 1981 präsentierte de Tomaso den Protype des „Biturbo“ in einer Pressekonferenz im Hotel Canale Grande in Modena. Die Vorstellung des in schlichter Eleganz hochwertig gestalteten Fahrzeuges löste Begeisterung aus. Bis März 1982 gingen etwa 1400 Vorbestellungen ein, obwohl der Preis noch nicht einmal feststand. Im Juni 1982 wurden die ersten Exemplare ausgeliefert. Der angekündigte Preis von 16,7 Mio. Lire stieg auf 22 Mio.

De Tomaso, der die Hinweise der Fachleute ignoriert hatte, verlagerte die fehlende Erprobung auf die ersten Käufer. Doch viele Kunden vermochten mit dem Hochleistungsmotor nicht umzugehen. So kam es zu vielen Enttäuschungen, Problemen und einer Beschädigung des Firmenrufs.

Die notwendigen Verbesserungen gingen mit der Entwicklung zahlreicher Varianten einher. Ab 1985 baute Maserati den Biturbo II. Eine Kooperation mit der Firma Chrysler, die ab 1984 eingegangen wurde, erfüllte nicht die Erwartungen des großen Partners. 1987 ging man bei der Vorstellung der überarbeiteten Variante vom Namen „Biturbo“ ab und wählte dafür die Bezeichnung „Modell 430“. Doch 1989 war man wieder in einer Lage, wie 1975. Dieses Mal stieg Fiat mit hoher Unternehmensbeteiligung ein. Nach einem Schlaganfall musste de Tomaso 1993 sämtliche Anteile an Fiat verkaufen. 1997 ging Maserati an das Unternehmen Ferrari über, das zu 56 Prozent Fiat gehörte. Ab 2001 wurden die Biturbo-Motoren durch Ferrari-Motoren ersetzt.

Das Fazit des Autors lautetet, dass de Tomaso viele wirtschaftliche Fehler begangen habe, beratungsresistent war und die Unabhängigkeit Maseratis verspielte. Aber man dürfe nicht vergessen, dass unter seiner Führung interessante Autos entstanden seien, die zur Zeit recht günstig zu erwerben wären. Ohne die Initiative de Tomasos wäre Maserati 1975 liquidiert worden.

Darüber hinaus kann man am Beispiel dieser Unternehmensgeschichte schlussfolgern, dass eigentümergeführte Familienunternehmen im Bereich Handwerk/Gewerbe von Handwerksmeistern oder Ingenieuren geführt werden müssen, wenn sie langfristig existieren können sollen. Das ist dem Anschein nach wesentlich für das Schicksal des Unternehmens. Vertriebskompetenz u.ä. kann man sich von außen holen, nicht aber das Handwerk selbst.

Information

Austro-Classic. Das österreichische Magazin für Technik und Geschichte. 6/2024, www.austroclassic.net

Das Sommerheft 2024 der Zeitschrift „Vier Viertel Kult“ der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK) hat den Schwerpunkt „Stiftungswald“. Maria-Rosa Berghahn, die Direktorin der Stiftung, führt unter der Überschrift „Ein Schatz für die Region. Der Wald der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz“ in den Schwerpunkt ein. Sie verweist darauf, dass die Stiftung mit der Nutzung von etwa 5000 ha Waldbesitz langfristig Gewinn zum Nutzen für die Stiftungszwecke erwirtschaften muss. Zunächst verwendet die Autorin den Allerweltsausdruck „nachhaltig“, präzisiert diesen jedoch: „Dies bedeutet unter anderem, dass die Wälder so bewirtschaftet werden, dass sie langfristig gesund bleiben und kommende Generationen von ihnen profitieren können.“ (S. 5) In der Tat trifft sie mit der Einführung des Begriffes „Langfristigkeit“ den Punkt. Das Problem der heutigen Wachstums- und Wegwerfwirtschaft besteht je gerade in der Fixierung auf ausschließlich kurzfristiges Gewinnstreben, ohne Rücksicht auf langfristige Folgen. Die Autorin verweist zudem auf den kulturellen Aspekt der Waldnutzung. Mit einem weiten Kulturbegriff schließt sich der Kreis zur Förderung von Kunst und Wissenschaft.

Brundhild Frye-Grunwald, stellvertretende Direktorin der Stiftung, referiert zum Thema „Zentrale Datenbank für Flächen der SBK. Stiftungswald ist die Nummer zwei hinter landwirtschaftlich genutzten Flächen“. Wir erfahren, dass es die Stiftung seit 450 Jahren gibt und dass es sich um 9700 ha landwirtschaftliche Nutzfläche und 5300 ha Waldfläche handelt.

Tobias Zepp, Mitarbeiter des Holzbauunternehmens Pollmeier, überschreibt seinen Artikel mit „Holzverarbeitung 4.0: Pollmeier setzt Maßstäbe für eine nachhaltige Zukunft. So wird das Holz aus dem Stiftungswald umweltbewusst und nachhaltig verarbeitet.“ Der Autor verweist auf bestehende Bauholzverarbeitungskapazitäten und auf die Zukunftsfähigkeit des Holzbaus.

Weitere Beiträge befassen sich mit Waldbewirtschaftung, Waldpflege Waldpädagogik und Holzbau. Zahlreiche Zusammenhänge des Themas werden dem interessierten Laien erst auf Seite 28 erkennbar. Gerhard Glokowski, Vizepräsident der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, ehemaliger Ministerpräsident Niedersachsens, ehemaliger Oberbürgermeister Braunschweigs, erzählt im Interview die lange Geschichte der Stiftung und erklärt, warum mit Auflösung der Bezirksregierung vor 20 Jahren eine neue Struktur gefunden werden musste. In diesem Beitrag wird deutlich, dass die Stiftung als Körperschaft öffentlichen Rechts vielleicht grundlegende Bedeutung bei der anstehenden Wiedereinordnung der Menschheit in den Naturkreislauf besitzt.

Es folgen Berichte und Nachrichten aus verschiedenen Bereichen. Einziges Defizit ist vielleicht die fehlende Literaturübersicht zum Schwerpunktthema, die in früheren Jahren von der Landesbibliothek beigesteuert wurde.

In der Rubrik „Neues von den Destinatären“ erregte eine Nachricht aus der TU Braunschweig unser besonderes Interesse. Unter der Überschrift „Vom Klärschlamm zum Pflanzendünger“ wird über ein gefördertes Forschungsprojekt zur Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm berichtet. Das Projekt mit der Bezeichnung „P-Net“ zielt auf die „Erzeugung des kristallinen Phosphor-Produktes Struvit und den Aufbau eines Netzwerkes zum Phosphor-Recycling in der Region zwischen Harz und Heide. Erster Erfolg des Projektes: Auf der Kläranlage Braunschweig testen die Projektpartner erstmalig großtechnisch ein Verfahren zur Struvit-Fällung, um künftig die durch die Klärschlammverordnung geforderte Rückgewinnungsquote zu erreichen.“ (S. 31) Grundsätzlich entspricht diese Verfahrensweise der Langfristigkeit der Stiftungs-Politik. Es ist ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein, wenn der Klärschlamm nicht einfach verbrannt und die Asche entsorgt wird. Die Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm ist ja vor allem ein Verfahren zur Sicherung regionaler Stoffkreisläufe. Die Menschen müssen täglich etwa so viel Phosphor aufnehmen, wie sie ausscheiden. Die Frage ist, ob das gewählte chemische Verfahren den Stiftungsgrundsätzen auch im Detail entspricht. Es benötigt unentwegt Chemikalien, die herangeschafft werden müssen und teuer sind. Was wird mit dem Klärschlamm nach der Ausfällung des Struvits? Eine landwirtschaftliche Nutzung scheidet bereits aus Rechtsgründen aus. Soll der abgereicherte Schlamm den üblichen Weg als Abfall in die Verbrennung nehmen? Wie werden die abgesehen vom Phosphat vielen anderen wertvollen Mineralien in den Stoffkreislauf zurückgeführt? Was geschieht mit Medikamentenresten, sonstigen organischen Schadstoffen und synthetischen Polymeren im Struvit-Produkt? Wie die Berliner Wasserbetriebe (BWB) bereits vor Jahren mit ihrem auf der Kläranlage Waßmannsdorf aus Klärschlamm hergestellten Struvit-Produkt mit dem wohlklingenden Namen „Berliner Pflanze“ erfahren mussten, wird das aus Klärschlamm ausgefällte Struvit trotz seiner guten Düngewirkung weder vom Gesetzgeber noch vom Markt ohne weiteres als Düngemittel akzeptiert. Vielmehr bedarf es noch einer aufwendigen Behandlung und Sterilisierung, damit es nicht allzu viel Verunreinigungen enthält (z.B. Kunststoffpartikel) und keimfrei ist. So wurde das Projekt nach vielen Jahren erfolgreicher Entwicklungsarbeit schweren Herzens wieder aufgegeben. Denn der Aufwand allein mit dem Struvit-Produkt überstieg den erzielbaren Erlös bei weitem. Dann bleibt noch die Entsorgung des abgereicherten Klärschlamms. Abgesehen davon funktioniert die Ausfällung von Struvit aus dem Klärschlamm nur auf den wenigen Kläranlagen, welche nicht bereits bei der Abwasserreinigung eine intensive Phosphatfällung vollziehen müssen (chemische Stufe), um die hohen und ständig steigenden Anforderungen an die Einleitung in empfindliche Gewässer einhalten zu können. Schließlich kann man Phosphat nicht mehrmals chemisch fällen – zuerst im Abwasser und dann im Klärschlamm oder im abgepressten Wasser. Außerdem lässt sich nicht sagen, wie lange man wohl noch ohne intensive Fällung im abwassertechnischen Teil des Klärwerkes auskommen wird. Überdies beträgt die Phosphor-Rückgewinnungsquote in der Regel insgesamt kaum mehr als 50 Prozent. Ob die Forscher von der TU Braunschweig mit den Berliner Praktikern gesprochen haben?

Im sächsischen Limbach-Oberfrohna gibt es den Zweckverband Frohnbach. Der entwickelte ein thermisches Verfahren zur Klärschlammveredlung mittels Pyrolyse und betreibt es seit knapp fünf Jahren rentabel im Dauerbetrieb. Die ins Klärwerk integrierte großtechnische Anlage erzeugt aus dem anfallenden Klärschlamm ohne externe Zufuhr von Primärenergie und Chemikalien sowie ohne Abfall oder Reste eine stark phosphorhaltige und schadstoffarme Biokohle. Dieses mineralische keimfreie Produkt namens „Humasat“ findet guten Zuspruch. Es wirkt biokatalytisch und adsorptiv ausgleichend, kann den Wasserhaushalt im Boden regulieren, befördert die Humusbildung und hat eine gute Düngewirkung. Medikamentenreste, andere organische Schadstoffe, Mikroplastik u.dgl. werden im Verfahren aufgespalten und beseitigt. Die Phosphat-Rückgewinnungsquote aus dem Abwasserstrom liegt bei über 90 Prozent. Überdies werden etwa 60 Prozent des im Klärschlamm enthaltenen und aus der Atmosphäre stammenden Kohlenstoffs als Schwarzkohle sequestriert und nicht wieder zu Kohlendioxid verbrannt. Das klimaverbessernde Verfahren erfüllt die Anforderungen der Null-Abfall-Technologie und ist ein Baustein des regionalen Stoffkreislaufes und zugleich der Wiedereinordnung der Menschheit in den Naturkreislauf: https://www.mironde.com/litterata/11980/feature/vom-werden-der-verfahrenstechnik

Information

Vier Viertel Kult. Vierteljahresschrift der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. Sommer 2024, ISSN 2192-600X, https://www.sbk-bs.de/vierviertelkult

Die von der Pirckheimer-Gesellschaft e.V. herausgegebenen „Marginalien. Zeitschrift für Buchkunst und Bibliophilie“ erschien in der 255. Ausgabe (2024/4). Der Leser findet thematische Artikel, Interviews, Berichte von der Pirckheimer Jahrestagung in Magdeburg und von einer Buch-Ausstellung im französischen Strasbourg, sowie Rezensionen und Nachrichten.

Aus der Fülle der Beiträge ragt ein lesenswertes Interview mit dem Historiker Peter Hoffmann, anlässlich dessen 100. Geburtstages, heraus. (S. 42 ff.) Die vorbildlich nüchterne Fragestellung Till Schröders erlaubt es dem geistig erstaunlich regem Hoffmann präzise zu antworten. Aus dem Soldaten, der am gescheiterten Eroberungskrieg gegen Russland teilnahm, der am 17. November 1943 bei Belgorod mit einem Lungenstecksplitter verwundet wurde, sich mit seiner Einheit am Kriegsende über Böhmen (dem Anschein nach in Generalfeldmarschall Schörners Heeresgruppe Mitte) zurückzog, wurde im April 1945 in Bayern ein Gefangener der US-Armee. Bereits im Lazarett las er Feldpostausgaben von Eichendorff, Goethe, Uhland und vielen andern Klassikern und Romantikern. In der Gefangenschaft setzte er seine Läuterung fort. Danach lernte er den Beruf des Starkstromelektrikers. 1949 schrieb er sich an der Berliner Humboldt-Universität für ein Studium der Geschichte und Slawistik ein, war von den Vorlesungen und Seminaren des legendären Eduard Winters (1896–1982) begeistert und wurde dessen Assistent bei der Erarbeitung des Standardwerkes „Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. Jahrhundert“. Durch diese zufällige Konstellation sei er zu seinem lebenslangen Forschungsgebiet an der Akademie der Wissenschaften gekommen. Seine Privatbibliothek, die zu 90 Prozent aus russischsprachiger Literatur bestand, und die er auch zur Überprüfung von Übersetzungen benötigte, habe er an die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel als Schenkung übergeben. Deren Annahme durch die Bibliothek sei ein großes Glück für ihn. Dabei war es eine reine Arbeitsbibliothek, er habe seltene Bücher besessen, aber der Bucherwerb sei nie Selbstzweck gewesen. Auf die Zukunft des Buches angesprochen antwortet er: „Das Buch wird nicht untergehen. Es wird an Bedeutung verlieren, aber es wird bleiben … Papier bleibt Papier. Es ist immer noch das stabilste Medium.“ (S. 48)

Aus der Feder Reimar Rieses stammt eine Erinnerung an den Leipziger Verleger Rudolf Marx (1899–1990). Nach dem Studium in Halle, Heidelberg und Leipzig (Geschichte, Literaturwissenschaft und Philosophie) wurde Marx in Leipzig promoviert. 1924 trat er in den Leipziger Alfred Kröner-Verlag als Lektor ein. Der Verlag war in Stuttgart gegründet, jedoch 1907 nach Leipzig verlegt worden. Dessen Leitung hatte 1922 Wilhelm Klemm übernommen. Dieser wurde 1933 aus der „Reichsschrifttumskammer“ ausgeschlossen. An seiner Stelle übernahm Rudolf Marx die Verlagsleitung. Weil er einen jüdischen Mitarbeiter beschäftigte, wurde ihm 1937 „politische Unzuverlässigkeit“ vorgeworfen. Um weiter kulturhistorische wertvolle Bücher veröffentlichen zu können trat Marx 1937 in die NSDAP ein. Der Kröner-Verlag wurde allerdings 1938 nach Stuttgart zurückverlegt. Klemm und Marx gründeten darauf die „Sammlung Dieterich“ in der Leipziger Salomonstraße 10. Klemm hatte den Verlag von seinem Schwiegervater geerbt. Bis 1945 konnte die Sammlung Dieterich dank der Parteimitgliedschaft Marxens unbehelligt arbeiten. 1945 ging Klemm nach Wiesbaden und gründete ein Unternehmen mit dem gleichen Namen, zunächst in Partnerschaft mit Marx, dann mit dem alleinigen Besitzanspruch. Es folgten langwierige juristische Auseinandersetzungen. Aufgrund schwerer gesundheitlicher Einschränkungen verkaufte Marx 1977 die Dieterich’sche Verlagsanstalt an die Kiepenheuer-Verlagsgruppe, zu der auch der Leipziger Insel-Verlag gehörte. Marx wirkte unermüdlich an den Titeln mit, immerhin erschienen zwischen 1984 und 1990 25 neue Bücher. 1990 wurde die Sammlung Diederich in eine eigenständige GmbH in einer Holding umgewandelt, an den Aufbau-Verleger Lunkewitz verkauft und von diesem 1993 aufgelöst.

Rudolf Marx war bereits am 11. Juli 1990 verstorben. Der Autor zitiert abschließend das von Marx formulierte Credo. Man könnte nun denken, diese Herausgabe älterer Werke sei eine nur mühevolle und dabei ziemlich reizlose Tätigkeit. Das Gegenteil ist der Fall. Während sich viele Verleger mit Recht nur der Gegenwartsliteraturwidmen, ist mir die sicherlich schöne Aufgabe zugefallen, die Blätterwälder der Weltliteratur zu durchstreifen und diejenigen Werke herauszugeben, die uns heutigen Lesern durch ihren geistigen und menschlichen Gehalt und die Kunst ihrer Formung noch unmittelbar ansprechen können. Ich befinde mich seitdem im reizvollen Zwiegespräch mit den Jahrhunderten.“ (S. 101)

Information

Marginalien, Zeitschrift für Buchkunst und Bibliophilie. Quartus-Verlag, Bucha 2024.

ISSN 0025-2948; www.pirckheimer-gesellschaft.org

Der Altenburger Geschichts- und Hauskalender 2024 erscheint seit 1646. In der neuen Folge befindet er sich im 33. Jahrgang. Es beginnt mit einem Kalendarium des Jahres 2024, in dem Lebensdaten bedeutender Personen verzeichnet sind. Es folgt eine Chronik der Ereignisse des Jahrs 2023, eine liebevoll erarbeitete Übersicht von Buch- und Zeitschriftenneuerscheinungen der Jahre 2022/2023 zum Thema Altenburg, ein Rückblick auf Kulturereignisse und einer auf Sportereignisse. Es folgen Berichte über archäologische Ausgrabungen. Daran schließt sich ein Rezension Gustav Wolfs zu Ines Spazier (Hrsg.): „Neue archäologische Forschungen im Altenburger Land“ und zu Peter Sachenbacher: „Thüringen östlich der Saal im Mittelalter. Vergleichende Studie zum früh-und hochmittelalterlichen Landesausbau in der Germania Slavica Thuringiae“ an. Es folgen zahlreiche Artikel über einzelne Persönlichkeiten und Familien, weitere Buchrezensionen, Berichten über die Tier- und Pflanzenwelt u.a. Der Kalender schließt wie immer mit Nachrufen auf engagierte Personen des Altenburger Kulturlebens ab.

Insgesamt legen die Herausgeber eine gründliche Quellendokumentation zur Geschichte des Altenburger Landes vor. Deren Bedeutung wird durch die Zuverlässigkeit des seit drei Jahrzehnten in neuer Folge erscheinenden Geschichts- und Hauskalenders verstärkt. Angesichts der herausragenden Rolle des Altenburger Landes in der sächsischen Geschichte reicht die Bedeutung des Kalenders weit über Stadt und Kreis hinaus.

Information

Altenburger Geschichts- und Hauskalender 2024. Verlag E. Reinhold; www.vkjk.de;

ISBN 9 ISBN 978-3-95755-084-2

Der „Lokpfogel“, das Mitteilungsblatt der „Frohe und Hanselstadt Groß-Mützenau“, erschien soeben als Doppelnummer. Für „Ortsunkundige“ sei angemerkt, dass der Eisenbahner aus Berufung, Matthias Lehmann, mit Hilfe der Firma Bautechnik Hartmannsdorf im Jahre 1997, als die Stilllegung von Eisenbahnstrecken an Fahrt gewann, das vom Abriss bedroht Gebäude eines Bahn-Haltpunkts in den Garten der Gaststätte „Zum Prellbock“ an der Lunzenauer Muldenbrücke setzen ließ. Dazu auch noch eine Rangierlok.

Link zur Litterata-Reportag: https://www.mironde.com/litterata/10385/reportagen/zum-prellbock

„Der Prellbock“, der inzwischen durch sein „Kofferhotel“ weltweit bekannt ist, avanciert dank des Engagements des Ehepaars Maritta Trommer-Lehmann und Matthias Lehmann, und wegen der einzigartigen Eisenbahner-Dienstmützen-Sammlung, nicht nur zum Mekka aller Eisenbahnliebhaber, sondern auch zum „Haltepunkt“ der Karikatur- und Cartoon-Szene. Alles, was Rang und Namen hat, stellte in der Galerie im ehemaligen Bahn-Gebäude aus.

Wenn man große Glück hat, dann begegnet man hier dann und wann auch einmal dem Dichter Ludhardt M. Nebel, von dessen opus magnum „Wenn ich Flügel hätt‘“ die Kenner und Liebhaber fasziniert sind. Doch der Dichter scheut die mediale Öffentlichkeit.

Der Prellbock-Freundeskreis engagiert sich im Rahmen der fiktiven Stadt „Groß Mützenau“. Regelmäßig erscheint deren Mitteilungsblatt mit dem Titel „Lokpfogel“. Im Untertitel heißt es „pfüffig, pführend, pfolksverbunden“. Längst ist es ein Sammlerobjekt. Auch die neue Ausgabe, mit Karikaturen versehen und nicht ohne Humor, wurde von den Liebhabern bereits sehnsüchtig erwartet.

Information

Lokpfogel. 2 &3 / 2024. www.prellbock-bahnart.de

Liebe Leserinnen und Leser, wir haben Ihnen ohne Frage einige Anstrengung zugemutet, hoffen aber, dass wir auch Vergnügen bereiteten. Erstens müssen wir die Zusammenhänge unseres Lebens versuchen zu erkennen, wenn wir nicht wie der Spezialist enden wollen, der von immer weniger Dingen immer mehr weiß, und der zum Schluss von NICHTS alles weiß. Zweitens gibt es ohne Anstrengung für uns Menschen kein Vergnügen.

Johannes Eichenthal

Die Litterata – Technik und Poesie in Mitteleuropa – ist ein Feuilleton des Mironde Verlags (www.mironde.com) und des Freundeskreises Gert Hofmann.