Der 20. Juni war ein warmer, jedoch trüber Frühsommertag. Wie ein Gewitter kreiste den ganzen Tag ein Verkehrschaos über Chemnitz. Aber am Abend begrüßte Siegfried Arlt, der Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft Chemnitz, Prof. Dr. Stefan Matuschek, den Präsidenten der Internationalen Goethe-Gesellschaft in Weimar, vor einem kleinen und sachkundigen Publikum in der Neuen Sächsischen Galerie.

Siegfried Arlt führte in gebotener Kürze das Publikum in das Werk des Referenten ein und verwies auf dessen Buch „Der gedichtete Himmel. Eine Geschichte der Romantik“, das beim Beck-Verlag in München 2021 erschien. (ISBN 978-3-406-76693-0)

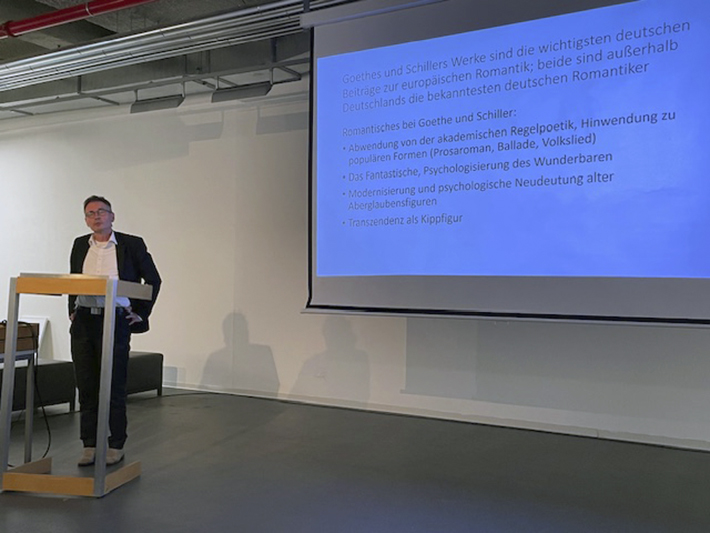

Professor Matuschek hatte seinen Vortrag mit „Die Weimarer Klassik als Teil der europäischen Romantik“ überschrieben. Er ging sofort in die Mitte seines Themas: Die Epocheneinteilungen der deutschen Literaturgeschichte seien falsch. Die Bezeichnung „Klassik“ stehe nicht für eine literarische Epoche sondern sei eine aus politischen Gründen erfundene Bezeichnung. Die deutsche Germanistik sei nach der Niederlage der preußischen Armee gegen Napoleons Armee im Jahre 1806 von Nichtwissenschaftlern gegründet worden. Man habe die Niederlage kompensieren wollen und solche Bezeichnungen, wie „Klassik“ erfunden, die es in den europäischen Nachbarländern nicht gäbe. Aber weder Friedrich Schiller noch Johann Wolfgang Goethe seien „Klassiker“ gewesen, sondern die frühesten und bedeutendsten Romantiker. Goethe sei der erste deutsche Literat gewesen, der innovativ tätig war. Noch Wieland habe nur abgeschrieben, was Franzosen und Engländer verfasst hätten.

Im Anschluss versuchte der Referent mit Interpretationen von Goethe-Texten zu zeigen, dass diese weltliterarisch, grotesk und fantastisch, damit „nicht klassisch“ sondern „romantisch“ seien.

Dem Anschein nach waren wir Zeuge einer Revolution geworden, die in der Neuen Sächsischen Galerie, und nicht in einer „Garage“ stattfand. Wir fühlten uns an den Goethe-Verehrer Friedrich Nietzsche und dessen Umwertung aller Werte erinnert. (Nietzsches „Zarathustra“ erschien vielleicht nicht zufällig 1883 in Chemnitz?!)

Gleichzeitig spürten wir eine tiefe Erschütterung. Was soll nun aus der „Klassikerstadt“ Weimar werden, was aus der „Klassikforschung“, aus der „Bibliothek der deutschen Klassik“, aus dem Deutschen Klassiker-Verlag, aus den Lehrplänen unserer Schulen und Gymnasien?

Was ist der Stand der Wissenschaft? Bei Gero von Wilpert lesen wir unter dem Stichwort „Klassik“: Bezeichnung nach der höchsten römischen Steuerklasse als materiell und geistig hervorragend, mustergültig, kulturelle Höchstleistung und damit zur literaturgeschichtlichen Epochenbildung heranzuziehen. Die Klassik in Griechenland sei mit Perikles, in Rom mit Augustus, in Italien mit Dante bis Tasso, in Spanien mit Calderon und Cervantes, in England mit Shakespeare, in Frankreich mit Corneille bis Racine und in Deutschland mit Goethe und Schiller verbunden. Seit Winckelmann sei der Bezug wieder die griechische Bildung. Die eigentliche Weimarer Klassik ist nur in der Zeit zwischen Goethes Italienreise 1786 und Schillers Tod 1805 zu suchen und umfasst ausschließlich das Schaffen der beiden Literaten in dieser Zeit. Danach sei der Höhepunkt überschritten. (Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur. Kröner-Verlag Stuttgart 1989, S. 455 ff.) Im Wörterbuch der Literaturwissenschaft, das der Leipziger Claus Träger herausgab (Bibliographisches Institut, Leipzig 1989, S. 264 ff.) betont Martin Fontius zunächst, dass der Ausdruck „Klassik“ immer im Zusammenhang mit Kanonbildung auftauchte. Nach ähnlichen historischen Bezügen wie Wilpert schreibt er: „Die Klassiker sind die Träger der Höhepunkte einer Entwicklungsperiode der Kunst, deren Werke ihrer verpflichtenden Kraft bis in die Gegenwart bewahrt haben. Gemeint sind zugleich die Repräsentanten einer Nationalliteratur deren Werk Weltbedeutung zugeschrieben wird und als Gemeingut der Menschheit deklariert wird.“ (S. 265) Also „Klassik“ ist das, was heute etwa unter UNESCO-Welterbe verstanden wird. Wichtig auch der Hinweis, dass die Nationalliteraturen zugleich Teil der Weltliteratur sind. Das „Internationale“ ist immer nur der innere Zusammenhang der Nationen. Der Ausdruck „deutsche Klassik“ tauchte nach Fontius erstmals bei Heinrich Laubes „Geschichte der deutschen Literatur“ von 1839/40 auf. (Laube war übrigens ein Sympathisant der Französischen Revolution und Abgeordneter des Paulskirchenparlamentes.) Martin Fontius verweist auch darauf, dass einzig Johann Gottfried Herder mit seiner Auffassung, dass die Sprachentwicklung eines Volkes das eigentliche Ausdrucksmedium der Dichtung ist, jede schulmeisterliche Kanonbildung obsolet machte.

Professor Matuschek antwortet auf Zuschauerfragen

Grundsätzlich ist es also möglich auf den Ausdruck „deutsche Klassik“ zu verzichten, wenn wir auch auf den Anspruch zur Kanonbildung verzichten. Aber davon war beim Referenten keine Rede. Er wollte lediglich die „deutsche Klassik“ in „europäischer Romantik“ umbenennen. Aber ist nicht die „deutsche Klassik“ schon immer Teil der europäischen Literatur und auch der Weltliteratur gewesen? Die heute anstehende Frage ist wohl eher, wie wir über den Kanonzwang hinauskommen. Johann Gottfried Herder hatte bereits das Stichwort Sprache geliefert. Gegen die Reduktion von Philosophie auf bloß berechnenden Verstand durch seinen ehemaligen Lehrer Immanuel Kant verteidigte Herder die Philosophie als Weisheit, als Einheit der Gegensätze Glaube und Vernunft. Im Anknüpfen an den jahrtausendalten Logos-Begriff (=Sprachvernunft) begründete er, dass es keine reine Vernunft geben könne und dass wir uns als Menschen nicht in einem Ich-Bewusstsein, sondern in der bezeichnenden Sprache konstituieren. Die Sprachentwicklung sah Herder in engem Zusammenhang mit der Literatur. Für die Bildung zur Humanität wurde die Aneignung des sprachlich-literarischen Erbes zur entscheidenden Frage.

Im folgende 19. Jahrhundert setzten sich die Aufklärungs-Philosophie Kants, Spezialistentum und Disziplinentrennung in den Wissenschaften an den Universitäten durch. Diese institutionelle Verquickung entwickelte auch die Ordnungskategorien „Klassik“ und „Romantik“ der heutigen Literaturgeschichte und beanspruchte damit die Kompetenz und die Definitionsmacht eines Literatur-Kanons. In diesem Punkt besteht Reformbedarf. Doch den Reformator und sein Programm gibt es bereits.

Siegried Arlt dankte am Ende der Veranstaltung für seinen Vortrag

Der Goethe-Verehrer Walther Rathenau, der von seinen Großeltern den Goethe-Mythos übernahm, den diese in den Salons Bettina von Arnims und Rachel Varnhagens kennengelernt hatten, vermochte in seinem philosophischen Hauptwerk „Von kommenden Dingen“ (S. Fischer-Verlag, Berlin 1917) die Herdersche Kant-Kritik weiterzuführen. Er konstatierte, dass sich die Industrie inzwischen mit der Vernunft zu einer materiellen Gewalt verbunden habe, die das gesamte menschliche Leben zu einer Art Maschine zwinge. „Mechanisierung“ nannte er diesen Prozess. Wenn die Menschen keine Gegenkraft entwickelten, würden sie von der Mechanisierung unter Gewährung äußerlicher Freiheiten versklavt. Das Effizienzstreben beherrsche dann das ganze menschliche Leben. Hilfe könne man gegen diese materielle Gewalt nicht vom dogmatischen Sozialismus erwarten, denn der wolle mit materieller Gewalt antworten. Gegen die materielle Gewalt hülfen jedoch nur geistige Kräfte. Aber auch die Kirchen versagten in ihrem Wohlfühlglauben. Auch die „Aufklärung“ und die „Intellektualphilosophie“ können uns nicht helfen, sondern diese Intellektualphilosophie beschleunige gar den Prozess der Mechanisierung.

Auf dieser analytischen Grundlage entwickelte Rathenau Reformvorschläge, die der Existenz der Weltbevölkerung gerecht werden. Als deutscher Außenminister vermochte er in nahezu aussichtsloser Situation (gigantische Reparationsforderungen der westlichen Siegermächte, Verurteilung Deutschlands als „Alleinschuldiger“ am Ersten Weltkrieg“ u.a.) bei den Verhandlungen 1922 in Genua diplomatisch zu vermitteln. Nach seiner Rede auf der abschließenden Vollversammlung der Genueser Konferenz am 19. Mai 1922 erhielt er von den Vertretern aller europäischer Staaten stehende Ovationen.

Das Deutsche Nationaltheater in der Klassiker-Stadt Weimar mit der bekannten Goethe-Schiller-Skulptur

Rathenau hatte über die hebräische Bibel immer Weisheit als Einheit von Vernunft und Glauben gekannt. Er hob hervor, dass wir des religiösen Sinns bedürfen und unsere Seelenkräfte stärken müssen. Doch nach den Veröffentlichung der mittelhochdeutschen Predigten Meister Eckharts durch den jungen Gustav Landauer im Jahre 1908 formulierte Rathenau schrittweise seine philosophische Position. Die „Schau“, das „schauende Leben“ waren mittelalterliche Metaphern für Meditation und den Einschluss der Meditation in ein aktives Leben. Leibniz hatte in seinen Thesen „In der Vernunft begründete Prinzipien von Natur und Gnade“ bereits darauf verwiesen, dass organische Systeme, wie der Naturkreislauf, mit rein induktiv-quantifizierenden Methoden nicht adäquat erfassbar sind. Die Induktion bedarf der Ergänzung durch die Deduktion des Ganzen. Das ist aber nur durch Intuition, Meditation und Gebet möglich. Leibniz hatte ein Gegeneinander von Glauben und Vernunft, von Deduktion und Induktion zur Näherung vorgeschlagen. Rathenau praktizierte als einer der bedeutendsten Philosophen seiner Zeit diese Methode. Er nannte Plato, Jesus, Buddha und Goethe als die Menschen, die ihn am meisten beeindruckten. Rathenau werden umfangreichste Literaturkenntnisse bescheinigt. Man sagte sogar, dass er „alles gelesen habe“. Rathenau selbst bezeichnete als die wichtigen philosophischen Bücher der letzten 25 Jahrhunderte: Altes und Neues Testament, die Gespräche Platos, Thomas von Kempis’, Meister Eckharts und Spinozas Ethik.

Zusammenfassend könnte man sagen, dass der Goethe-Mythos seit fast 200 Jahren lebendig ist. Wir können ihn als Klassiker einordnen, ebensogut als Romantiker, Aufklärer, Stürmer und Dränger oder wie wir sonst noch wollen. Es bleibt, dass Goethe immer wieder Menschen zu faszinieren vermag.

Johannes Eichenthal

Information

Von Johannes Eichenthal ist im Mironde-Verlag erschienen:

Johannes Eichenthal: Literarische Wanderung durch Mitteldeutschland. Sprache und Eigensinn 2. Von Goethe bis Rathenau. 23,0 × 23,0 cm, 320 Seiten, fester Einband, zahlreiche farbige Fotos, Karten und Abbildungen. VP 29,90 € ISBN 978-3-96063-026-5

In jeder Buchhandlung oder direkt beim Verlag bestellbar: https://buchversand.mironde.com/p/literarische-wanderung-durch-mitteldeutschland-von-goethe-bis-rathenau-sprache-eigensinn-2-1

Die Litterata – Technik und Poesie in Mitteleuropa – ist ein Feuilleton des Mironde Verlags (www.mironde.com) und des Freundeskreises Gert Hofmann.